写真版

明治天皇

明治天皇御寄泊記念碑

(小豆島町西村清水)

明治23年(1890)4月18日、明治天皇は呉、

佐世保両鎮守府へ行幸の途中、内海湾にご寄泊、

これを記念して明治38年(1905)11月 碑建立。

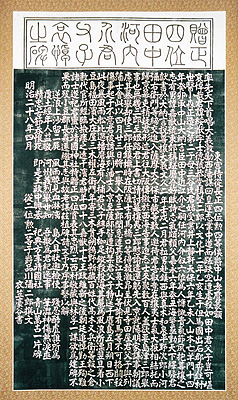

田中河内介父子の墓

(小豆島町福田、雲海寺)

恩賜金碑(右)

百回忌供養塔(中央後)墓碑(中央前)

細島三志士霊碑(左)灯籠(左前)

田中河内介父子哀悼之

−小豆島町福田 雲海寺−

田中河内介親子の憤死

「和(いずみ)泉公子(島津77万石藩主の父、島津久光)が道は正道かも知れぬ。しかしそれはその人々に任(まか)せ、我々は独自の奇道(きどう)を執(と)って姦賊(かんぞく)を除こう。正奇相備(せいきあいそな)わってこそ、大業は成就(じょうじゅ)されるのである。」と言い放って衆議を決し、幕府に通ずる時の関白九条尚忠(ひさただ)卿、竝(ならび)に勤皇の志士にとっては憎みてあまりある仇敵(きゅうてき)京都酒井所司代襲撃(しゅうげき)の実行に移った。しかしそれが文久2年4月23日夕、寺田屋の変にあえなく瓦解(がかい)して、志士達は京都薩摩屋敷に拘禁(こうきん)された。

あけて4月24日河内介は、要人大久保(後の侯爵利通(としみち)卿)と相対した。大久保は厳然(げんぜん)たる口調でこう言った。

「此の度の妄動(もうどう)は、その罪軽からぬに因(よ)って有馬等(ら)は(新七、大久保、西郷と共に三傑(さんけつ)の一人、明治24年贈従四位) 誅罰(ちゅうばつ)致した。御身達(おんみたち)も静かに落着いておいでなされるがお宜(よろ)しかろう。事態は頗(すこぶ)る重大であれば、兎(と)にも角(かく)にも今朝(こんちょう)奏上(そうじょう)致(いた)しましょう。」

これをきいて河内介は憤然(ふんぜん)、大久保を凝視(ぎょうし)して、「有馬等に何の罪があろう、和泉殿の意図せらるるところを、速(すみ)やかに成させ申そうとしたまでではないか。さすれば忠臣でこそあれ、断じて賊臣(ぞくしん)ではな

い。また搢紳(しんしん)が事理(じり)を弁(わきま)えぬことは、あなたもかねて御承知の通り。二品親王青蓮院宮(にほんしんのうしょうれんいんのみや)の御入朝を煩(わずら)はしてこそ……と思ふに。そんな輩(やから)の手を経て上奏(じょうそう)したからとて、何の要領が得られましょうぞ。」

と激論をたたかわして、宿舎に還(かえ)った河内介は、静かに無念の涙を流した。

そのうちにも形勢は、刻々に悪化していった。23日寺田屋に於て、「明夜(24日の夜)を期して総員協力、義挙(ぎきょ)を決行しよう。」と言う薩摩藩使者奈良原等の言を信じて薩摩屋敷に来たが、来てみると一同は拘禁(こうきん)され、「総員協力」は口実にすぎなかった。同月27日になると、事変(じへん)に関係した薩摩藩士21名は悉(ことごと)く本国薩摩に護送され、各藩士は、それぞれ本藩に引渡されることに決まった。浪人の身であった河内介は、筑前の海賀宮門(かいが くもん)と共に鹿児島に送られることに決まった。海賀宮門(かいがくもん)、千葉郁太郎(いくたろう)(河内介甥(おい)

、明治31年贈従五位)、中村主計(かずえ)は第1船に、河内介父子、青木頼母(たのも)は第2船に乗せられ5月1日の夜出港した。一行が播磨国垂水(はりまのくにたるみ)沖にさしかかった頃、第2船警護(けいご)の武士は、河内介父子、青木頼母(たのも)に対し、「吾等は、御身等(おんみら)を船中にて害すべき命を受けている。覚悟(かくご)するがよい。」と言った。河内介は自若(じじゃく)として、自ら襟(えり)を寛(くつろ)げ、胸を開き、泰然(たいぜん)として「疾(はや)く」と言いはなち、白刃の首に臨(のぞ)むを待った。警護の士は逡巡(しゅんじゅん)したが、遂(つい)に左右より2人、前より1人鼎足(ていそく)の如く寄って刺殺(しさつ)した。

ながらへてかわらぬ月を見るよりも死して拂(はら)はん世々の浮雲

時に河内介48才、子左馬介18才であった。(宇高浩著「真木和泉守(まきいずみのかみ)」による)

その生涯

田中河内介は、文化12年、兵庫県出石(いずし)郡神美(かみ)村字(あざ)香住(かすみ)に生まれた。徳川の最盛期、大御所(おおごしょ)の称(しょう)ある第11代将軍家斉(いえなり)の代である。

当時の香住(かすみ)は出石(いずし)藩仙石(せんごく)侯の領内で、この村に医を業とする小森正造(しょうぞう)の2男である。

小森家は清和源氏(せいわげんじ)の流れを汲(く)むといわれ、紀伊国(きいのくに)日高郡(ひだかごおり)小松島(こまつしま)より安永7年、初めて此の地に移住し医業をひらいた。

父は祖父に見込まれて小森家に入り、京都に遊学して医学を修め後家督(かとく)を継いだ。教信(きょうしん)といい、医術に長ずるほか、好んで経史(けいし)をあさった。容貌魁偉(ようぼうかいい)で性格は剛直(ごうちょく)、正を行って苟(いやしく)も長上に屈しない反骨(はんこつ)の持主。体重24貫、四斗俵(しとたわら)を片手で提(さ)げ歩いたという。母は城崎(きのさき)郡奈佐(なさ)村三谷(みたに)の出で、温順貞淑(おんじゅんていしゅく)のきこえ高かった。2人の間に、5男2女をもったが、内1男2女は早世(そうせい)した。長男信古(のぶふる)は家業を継いで、良医の名は国内に喧伝(けんでん)された。3男玄竜(げんりょう)は城崎(きのさき)郡八代村の井東(いとう)氏に養子してこれを継ぎ、4男鼎斎(ていさい)は城崎郡三方村の田路(たじ)氏を継ぎ、いずれも医を業とした。

2男であった河内介は、幼名賢次郎、成長して綏猷(やすみち)、字(あざな)を士徳(しとく)といい恭堂(きょうどう)、又臥竜(がりょう)と号した。

幼時より聡明俊敏(そうめいしゅんびん)で、又かなりの乱暴者でもあった。自製の竹馬で宅前(たくぜん)の三開山を昇降したとか、後年京都から伊勢迄(まで)30里の道を1昼2夜で往復したとかの逸話(いつわ)もある。射芸(しゃげい)、剣術を好み、村の番太(ばんた)を相手に腕をみがいたといわれる。手先が頗(すこぶ)る器用で、書画、手芸も得意であった。こうした恵まれた彼の特性中、最も秀(ひい)でていたのは文学的才能であった。父は家業の医術を望んだが、彼は儒者(じゅしゃ)たるを念願して、ついに出石(いずし)藩儒者(じゅしゃ)井上静軒(せいけん)の門に入り、2里の道を毎日通い続けた。

かくするうちにも彼は心身共に堂々たる風格を備え、身長5尺6寸、筋肉引

き締(しま)り、眼光炯々(けいけい)として人を射た。志気旺盛(おうせい)で尋常でなく、正道を貫(つらぬ)いて己が所信(しょしん)を枉(ま)げず、父の長所は悉ことごとくこれを享(う)けていた。学問識見(しつけん)の進むにつれて彼の志望も高まり、遂に両親の許(ゆるし)を得て、天保6年、郷関(きょうかん)を去って京都に赴(おも)いた。年21才、最初摩島(ましま)の門をたたき、後山本亡羊(ぼうよう)の塾に遊んだ。

研学(けんがく)数年、彼はその素志(そし)を貫いて儒者(じゅしゃ)となり、碩学老儒(せきがくろうじゅ)の済々(せいせい)たる京師(けいし)の真っただ中、蛸薬師(たこやくし)通油小路西入る、に私塾(しじゅく)を開くに至った。

かくて天保14年、彼29才の時、大納言中山忠能(ただやす)卿に召し出され、やがてその家臣田中近江介綏長(やすなが)の家を継いだ。中山家への致仕(ちし)、田中家の継承、これらみな師山本亡羊(ぼうよう)の推輓(すいばん)に由(よ)るものであった。

近江介は長女増栄(ますえ)を彼に配し、中山家御用人の職を授(さず)けた。後その才幹(さいかん)を認められ諸太夫(しょだいぶ)に進み、河内介に任じ、従六位に叙(じょ)せられた。

当時は尊皇攘夷(そんのうじょうい)の気運が勃然(ぼつぜん)として起こり、公家達も泰平(たいへい)無為(むい)の眠りから醒(さ)めかけ、数年後の安政大獄(あんせいのたいごく)前後には徐(おもむ)ろに活動が開始され、しきりに有用の人物が求めだされた。殊(こと)に中山家は、貫流(かんりゅう)する剛直(ごうちょく)の精神と皇室尊崇(そんすう)の気韻(きいん)に、志士のあこがれの的となっていた。かかる中山家に仕えたのは、彼にとって洵(まこと)に宿命的機縁(きえん)と言わねばならない。

中山家において、彼は庶務を担当して忠実且つ恪勤(かくきん)であった。又忠能(ただやす)卿の2子忠愛(ただなる)、忠光(ただみつ)の教育をも命ぜられた。2公子の教育にあっては、峻厳(しゅんげん)そのものであり、家政を処理しては、全力を挙げて家名の昂揚(こうよう)と、財的基礎の確立に力(つと)めた。清河(きよかわ)八郎はその日記の中に次のように言っている。

「中山家が天下に鳴るは、その祖愛親(なるちか)卿の遺籍(いせき)(閑院宮尊号(かんいんのみやそんごう)問題をさす。)に由(よ)ると雖(いえど)も、蓋(け)だし亦(また)河内の之これを左右するに在(あ)る。」と。彼は又、嘗(かつ)て権(ごん)大納言東坊城聰長(ひがしぼうじょうふさなが)卿をたすけて、類聚(るいじゅう)国史(こくし)の校訂(こうてい)も行った。

こうしたなかにあったが、家庭においては極めて孝順柔和(こうじゅんにゅうわ)な人であり、常に郷里を思い、両親、兄弟、旧知に対して音信を怠(おこた)らなかった。弘化4年5月、彼は実父教信(きょうしん)翁危篤(きとく)の報に接した。仕官の身ではあったが、妻子を帯同(たいどう)して帰国し、父の看病葬祭(そうさい)に尽くした。嘉永3年には妻増栄(ますえ)死去し、彼の悲歎(ひたん)計(はか)り知れないものであったが、翌々5年9月には母大病の知らせを受け愕然(がくぜん)として、直すぐ帰国したいと思ったが、同月23日皇太子(明治帝)御安産のため帰国出来なかった。しかし母は不思議にも全快した。又兄正造には男児なく、弟鼎斎(ていさい)の子玄桂(げんけい)を養子に迎えたが、間もなく離縁(りえん)になった。伝えきいた彼は万延(まんえん)元年正月に自分の手許(てもと)に引取って養育した。この玄桂(げんけい)こそ伯父と共に死、国難(こくなん)に殉(じゅん)じた贈正五位千葉郁太郎(いくたろう)その人である。長男左馬介より一歳の長であった。

長男左馬介は長じて14才、父の学んだ山本塾に入り学をみがいた。ついで仁

和寺宮(にんなじのみや)及び妙法院宮(みょうほういんのみや)の給仕に上げたが、更にすぐれた人間に仕立てるため遠く鹿児島藩校に入黌(にゅうこう)させようと、左馬介をひきつれはるばる九州に彼自ら赴(おもむ)いた。左馬介15才の時であった。

さて、こうした彼が明治維新勤皇の士として、後世に名を残すに至る最も大きな原因は、流転聚散(るてんしゅうさん)一瞬のうちに浮沈(ふちん)する人の世の機縁(きえん)である。それは、嘉永(かえい)5年彼38才の時、時の帝(みかど)(孝明帝)に皇太子即ち明治天皇が御誕生されたことである。

中山忠能(ただやす)卿第2姫君(ひめぎみ)慶子(よしこ)は、権典侍(ごんのてんじ)として宮中に奉仕し、嘉永(かえい)5年9月22日、祐宮睦仁(さちのみやむつひと)親王を中山邸において挙(あ)げられた。孝明天皇には第1皇子があられたが、早世(そうせい)され、以来皇后には皇子(おうじ)がなく、今ここに慶子(よしこ)によって祐宮(さちのみや)が誕生されたわけで、皇室をはじめ国民がすべて祝福申し上げたのであった。

河内介も特に中山家の臣としてこの慶事(けいじ)を拝し、感激一入(ひとしお)深く、皇室に対する彼の至誠(しせい)と決意が更に強固なものとなった。当時の皇室は式微(しきび)の極に達し、禁裡御料(きんりごりょう)僅(わず)かに11万余石と金2千両、中山家の知行(ちぎょう)2百石許(ばか)りで、家計まことに窮迫(きゅうはく)し、皇子御誕生されても、特別の部屋、湯殿(ゆどの)のない有様であった。朝廷においては特別の御思召(おぼしめ)しで、僅(わず)か6畳と10畳の2室よりなる平家建1棟を新に建てられた。こうした不自由な奥向(おくむき)の御用一切を承(うけたまわ)って、河内介はその会計運用上一方(ひとかた)ならない苦心を払っていた。

権典侍(ごんのてんじ)並に忠能(ただやす)卿はここに御養育掛(かかり)を拝命(はいめい)し、家臣河内介が専(もっぱ)ら之(これ)にあたった。当時、公家・諸侯の公子等は、ひとしく侍女にかしづかれ、深宮(しんきゅう)の内に育てられた。ために軟弱(なんじゃく)に流れ易(やす)い傾きがあった。河内介はこの習慣を一新しようと忠能(ただやす)卿に建言(けんげん)して、皇子の教育には一切男子のみが奉仕し、女官(にょかん)の干渉をいれず、ひたすら剛健(ごうけん)の気風を念願して、彼自ら祐宮(さちのみや)を背負い奉仕申し上げた。

やがて物心つかせ給うようになると、孝経(こうきょう)の素読(そどく)を申し上げ、彼河内介の心奥(しんおう)深く期する聖天子(せいてんし)への傳育(ふいく)に心血をそそいだのであった。

祐宮(さちのみや)は5才になられるまで中山邸にいらっしゃって、安政3年9月29日、仙洞御所(せんとうごしょ)の隣、親王御殿(しんのうごてん)にお移りになられた。此の皇太子養育の5年間を通じて皇室の窮迫衰微(きゅうはくすいび)の実体をまざまざと見、養育の苦しみ一通りでないことから、彼の幕府に対する反感と勤皇の志は鞏固(きょうこ)になった。

その頃中山家には勤皇の士が多く出入りしていた。彼はその人達と交わり、

当時3百諸侯のうち勤皇の志を内に秘めた、長州藩主毛利敬親(たかちか)、薩州藩主島津斉彬(なりあきら)を知り、彼の肚裏(とり)には薩長連合による倒幕の大事が次第に芽生えていった。かくして、彼は今後自ら為すべきこと、為さざるべからざることを、はっきりと心に決したのであった。

かかるうちにも、祐宮(さちのみや)御誕生の直前、嘉永(かえい)5年8月オランダ船が長崎に来航、続いて翌年には米、露、英、仏船が浦賀に来たり、吾国との開港通商を迫った。幕府は愕然(がくぜん)として天下は騒然(そうぜん)、攘夷(じょうい)の論が八方に起った。かくてついに幕府は和親条約締結(ていけつ)のやむなきに至り、安政5年2月之が勅許奏請(ちょっきょそうせい)のため、老中堀田正睦(まさよし)が上京した。これにより京都も俄然(がぜん)緊張(きんちょう)した。

孝明天皇は攘夷断行(じょういだんこう)の決心を抱かされたが、朝議(ちょうぎ)はこれに反して、幕府一任に決しようとした。これを知った中山忠能(ただやす)卿等は、勅答案文(ちょくとうあんぶん)の改正を願って80余名九条関白尚忠(ひさただ)卿にせまった。関白もやむなくついに勅答案(ちょくとうあん)を改め、正睦(まさよし)の勅許(ちょっきょ)を得ないまま東帰(とうき)するのやむなきに至った。この京都の形勢に驚いた幕府は、陣容建直(じんようたてなお)しの必要を悟って譜代(ふだい)大名の筆頭井伊直弼(なおすけ)を大老に起用し難局の衝(しょう)にあたらせた。

かくするうち将軍家定(いえさだ)公薨(こうじ)、直弼(なおすけ)は幼主家茂(いえもち)を擁立(ようりつ)し、勅許(ちょっきょ)をまたず5国条約に調印した。と同時に幕議(ばくぎ)に反対する水戸、越前、尾張の親藩主(しんぱんしゅ)を斥(しりぞ)け、老中間部下総守詮勝(まなべしもふさのかみあきかつ)を特命大使とし、酒井若狭守(わかさのかみ)忠義を所司代に任じて京都に向かわせた。

当時朝廷の大臣は、前関白(さきのかんぱく)鷹司政道(たかつかさまさみち)卿、関白九条尚忠(ひさただ)卿、左大臣近衛忠凞(ただひろ)卿、右大臣鷹司輔凞(たかつかさすけひろ)卿、前(さきの)内大臣三条実萬(さねつむ)卿等、粟田青蓮院宮(あわたしょうれんいんのみや)尊融(せんゆう)法親王(ほっしんのう)は、天皇の信任厚く最高顧問であられた。中山忠能(ただやす)卿は議奏(ぎそう)の重職に在って、武家の奏議(そうぎ)取次ぎの要務を掌(つかさど)っていた。

さて入京した間部(まなべ)大使、酒井所司代は、水戸に関係ある志士を一網打尽に捕縛(ほばく)し、かつ重臣の処分を行った。

鷹司(たかつかさ)家、近衛(このえ)家、三条家、有栖川(ありすがわ)家、久我(くが)家、水戸家の志士から、毛利家の吉田松陰(しょういん)、越前家の橋本左内(さない)、京都の梅田雲浜(うんぴん)、頼三樹三郎(らいみきさぶろう)、僧月照(げっしょう)等は獄門(ごくもん)、切腹、遠島(えんとう)、追放等の厳刑(げんけい)に処せられ、鷹司政道(たかつかさまさみち)、近衛忠凞(ただひろ)、鷹司輔凞(すけひろ)、三条実萬(さねつむ)は落飾(らくしょく)、水戸斉昭(なりあき)は永蟄居(ながのちっきょ)、一橋慶喜(よしのぶ)、尾張慶恕(よしくみ)、越前春獄(しゅんがく)、山内豊信(とよのぶ)、伊達宗城(だてむねなり)は隠居慎(いんきょつつしみ)、青蓮院宮(しょうれんいんのみや)は退隠永蟄居(たいいんながのちっきょ)に処せられた。

こうした処分の背後には、九条家の幕府への内通があった。九条家の諸大夫(しょだいぶ)島田左近竜章(たつあき)と井伊大老の参謀(さんぼう)長野主膳(しゅぜん)義言(よしとき)は緊密(きんみつ)な連絡をとり、関白尚忠(ひさただ)卿をその掌中(しょうちゅう)にまるめていた。しかし九条関白は皇后の父君にあたり、天皇も隠忍(いんにん)されていた。しかしついに信任厚い近衛忠凞(ただひろ)を挙用(きょよう)し、関白更迭(こうてつ)を考えられたが、幕府の阻止(そし)によりついえ去った。

さてかかる処分に怒った水戸の志士達は翌安政7年即ち万延元年3月3日、桜田門外に彼直弼(なおすけ)を襲って白雪を鮮血(せんけつ)に染めた。これには薩州藩士も加わっていた。直弼(なおすけ)斃(たお)されて幕府は一頓挫(いちとんざ)は来たしたものの直ちに彼の遺志(いし)を承(う)ける老中安藤信正(のぶまさ)、久世広周(ひろちか)等を起用してこれが建直(たてなお)しを計(はか)った。そうして公武合体の体裁(ていさい)のもとに皇妹(こうまい)和宮内親王を将軍家茂(いえもち)の御台所(みだいどころ)に迎えたが、それは態(てい)のいい人質であった。そこで文久2年正月15日、志士は再び安藤老中を坂下門に襲撃(しゅうげき)し、傷つけた。これには長州藩士も関係していた。

かかる天下の情勢を河内介はじっと見守ってきた。権謀術策(けんぼうじゅっさく)の錯雑(さくざつ)するなかに大きく展開してゆく歴史の流れを見つめて、彼の決意は次第に着実な具体性をおび、現実的な計画をかたちづくっていった。彼は、その計画を中山卿に建言(けんげん)したが、そのあまりにも遠大(えんだい)なるに驚かれて、用いられなかった。かくして彼と忠能(ただやす)卿との隔(へだ)たりが生じはじめたのは、安政4年以来のことである。そこで彼は、ついに中山家を辞する意を決して、これを乞(こ)うたが、中山卿は許されなかった。その後、彼の考えるところを書して「安国論」を草(そう)し、上梓(じょうし)して、その一本を天皇に奉った。たまたま幕府の知るところとなり、絶版(ぜっぱん)を命ぜられた。しかしこのことの累(るい)の主家に及ぶことを恐れた彼は、西村敬蔵に謀(はか)り、病に託(たく)して宮禄(きゅうろく)を辞した。永年仕えた中山家を辞したるわけであるが、主従の縁はそうたやすくたち切れるものではない。忠能(ただやす)卿は、表面、君臣の縁を絶ったが、裏面、厚く扶持(ふち)を加えて、末男(まつなん)忠光朝臣(あっそん)の教養を託(たく)せられた。

彼が安政の企(くわだて)に関係しなかったことについては、彼は水戸藩の実体を良くつかんでいたためである。水戸における、光圀(みつくに)以来の尊皇の気風は認めたが、その徹底には当然倒幕に進まねばならず、宗家(そうけ)幕府に対し大義親を滅(めっ)す決意が必要であり、且つ財力、兵力も又、勤皇の精神力と等しく大事である。この点において水藩(すいはん)は、回天の大事の盟主(めいしゅ)たるに足らないと見透(みすか)していた。彼が大事の盟主と心中に決していたのは、薩藩(さっぱん)であったと思われる。250年前、関ヶ原の一戦に天下徳川に統一されたが、敵の中で幸に旧封(きゅうふう)を保ったものは、西の毛利、南の島津、それに秋田の佐竹、米沢の上杉、しかし、佐竹、上杉は小藩にして実力が乏(とぼ)しかった。由来、薩、長には士風(しふう)他と異るものがあった。そこで彼は常に薩士(さつし)と情宜(じょうぎ)を結ばんとし、一面長士(ちょうし)との提携(ていけい)に苦心した。というのは、薩、長の意志の疎通(そつう)を欠くうらみがあったから、この両者の間にあって互いに相剋(そうこく)せしめず、連繫(れんけい)を保たしめることこそ、天下の事を図るに必須(ひっす)の要件と心得ていた。

幕府懸命の建直し策の強行にかかわらず、王政復古の気運は次第に萠(めざ)し始めてきた。

薩摩における精忠(せいちゅうは)派の活動、長州における吉田松陰(しょういん)一門の動き、加うるに京都にあって河内介一派、しかしこれ等は遠く地を隔(へだ)てて分立していた。若(も)しこの三派がつとに握手していたならば思わざる一大勢力化していたであろう。特に河内介と松陰とはついに相識(あいし)り相交(あいまじ)わることなくして終ったが、その遺弟(いてい)品川弥二郎、久坂玄瑞(げんずい)と交わり松陰派との提携(ていけい)がなされた。また一方、彼は中山家一統の信任を得ていた許(ばか)りでなく、予(あらかじ)め青蓮院(しょうれんいん)の左右に己(おの)が愛児や同志を侍(はべ)らしめていたのである。それと共に彼は、同志との提携(ていけい)を謀(はか)っていった。その最大のものは、真木和泉守(まきいずみのかみ)との握手であった。九州筑後の南鄙水田(なんひみずた)にたずねた。しかし真木は謫居(たっきょ)謹慎中(きんしんちゅう)であったため遂(つい)に遇(あ)えず、落胆(らくたん)の果て、ついにその家族、門人達と話し、大いに意志疏通(そつう)した。これは、安政戊午(ぼご)に先立つ2ヶ年の安政4年6月のことであった。

翌安政5年初春、山田大路(おおじ)は、常例神事の用務に託(たく)し内実、青蓮院親王(しょうれんいんしんのう)からの重大使命をおびて九州島津に下った。かし、突如7月15日斎彬(なりあきら)は痢病(りびょう)のため薨(こう)じて謁(えつ)することは出来なかった。その親王の令旨(れいし)は中山家の手を経て、河内介より山田に渡されここに山田との握手がなった。更に小河(おごう)との握手、また九州西下により、多くの志士達との交わり、親交が深まり次第に機は熟していったものである。特に薩摩の精忠(せいちゅう)派との提携(ていけい)は注目に値(あたい)する。かくして回天(かいてん)の志(こころざし)は次第に具現化(ぐげんか)の方向をとり、河内介は京都策謀(さくぼう)本部の中心として活躍を始めた。その彼にとっての最大の悩みはやはり資金面のことであった。いつの時代に於ても、事を起す場合、資金の必要なるは当然であり、このことには、志士達も苦慮(くりょ)せざるを得なかった。かかる時にも、河内介は、回天の大事を思いたった時から、常にこの問題に頭を悩まし、京都の富商(ふしょう)寺田政美(まさよし)の人物を見ぬき、寺田から黙諾(もくだく)を得ていたようであった。しかし、それとても意にまかせず、備前、備中あたりで金策を講じ、但馬の兄弟にも借財(しゃくざい)したことによって苦衷(くちゅう)の程が窺(うかが)える。そうこうするうちにも、各地の志士達は、本拠の洛東(らくとう)鴨涯(おうがい)の河内介臥竜窟(がりょうくつ)に集まってきた。薩摩、岡、久留米、土佐各藩の志士を迎えて、世間の目は次第に臥竜窟(がりょうくつ)に注(そそ)がれ始めた。一方3月20日頃、井伊掃部頭(かもんのかみ)直憲(なおのり)が和宮様御降嫁(ごこうか)御礼の特使として上京の風説(ふうせつ)が流れて、先代直弼(なおすけ)に苦汁(くじゅう)をなめている志士達をあわてさせた。しかし大事の前の小事隠忍自粛(いんにんじしゅく)して、一同京都薩摩屋敷に潜伏(せんぷく)することとなり、留守居役鵜木(うのき)孫兵衛に交渉した。ところが、鵜木(うのき)は大阪の薩邸(さつてい)が安全として、それを勧(すす)めた。やむなく一同は3月20日、河内介父子以下11人臥竜窟(がりょうくつ)を出て大阪に向かった。留守番には甥(おい)千葉郁太郎下男、下女の3人を残したが、郁太郎は事件の進展につれて間もなく大阪に下ってきた。

大阪の薩摩屋敷にはなかなか入れなかった。それは、久光の心が義挙(ぎきょ)にかたむいていたとは言うものの、長藩との連合も未(いま)だならず、回天の大業を成就(じょうじゅ)するための機運(きうん)も熟せず基礎も確立していなかった。志士に同調して事を起す場合の薩摩としては、たとえ雄藩(ゆうはん)といえ慎重ならざるを得ない。そのため言わば彼等の動きを監視(かんし)し、その抑制(よくせい)するためもあって、やっと3月25日、28番長屋に収容された。そこに二18日岡藩の小河一行(おごうかずゆき)20余名、久留米藩からも10名ばかり、筑前の平野次郎等も集まって来た。かくて、活動すべき現場の地理を実地踏査(とうさ)のため、河内介は小河(おごう)、平野を上京させ、御所、二条所司代の近辺の案内を西村敬蔵に託(たく)した。

之(これ)に対し長藩においては、長井雅楽(うた)の反対が疾風枯風(しっぷうこふう)を捲(ま)くが如き勢であったが、松陰門下の勢力は次第に高まってこれをおさえ、ついに長井を自刃(じじん)においこみ、久坂玄瑞(げんずい)を長とする英気醱刺(はつらつ)たる少壮(しょうそう)の志士達は、大いに声援をおくり、薩人(さつじん)に機先(きせん)を制せられることを恐れ100余名の者が文久2年4月21日、京都の長州屋敷に入った。

一方薩藩においては、風雲動いてついに3月26日、島津久光いよいよ意を決して鹿児島を出発した。その伴(とも)千余人、稀(まれ)に見る大大名列であった。出発にあたって、久光は従士(じゅうし)に左の訓令(くんれい)を下した。

「各国の浪人軽輩(けいはい)、尊皇攘夷(そんのうじょうい)を名とし、慷概激烈(こうがいげきれつ)の説を唱(とな)ふる輩(やから)との交際は、之(これ)を厳禁(げんきん)する、若(も)し違背(いはい)せば罪科(つみとが)申しつける。」と。之(これ)は、精忠派(せいちゅうは)が、河内介一派並に松陰門一派と合流して猪突(ちょとつ)することを慮(おもんぱか)ったためである。3月28日、久光一行は馬関(ばかん)に着いた。この地で待っている筈(はず)の西郷隆盛は、既(すで)に上阪しており、あまつさえ急進派を唆(そそのか)していたので、久光はこれを怒って遠流(おんる)に処(しょ)した。

4月10日、大阪の藩邸に入るや、藩士を訓諭(くんゆ)し、浪士の面会を禁止した。かくして一行は4月13日、伏見の自邸に入り、16日入京した。

入京した久光は近衛家に仕候(しこう)し、議奏(ぎそう)中山大納言、正親町(おおぎまち)三条大納言、立会の上、大納言近衛忠房(ただふさ)に謁(えつ)し、公武合体(こうぶがったい)の意見を開陳(かいちん)した。改革の具体的条項は、

「粟田宮(あわたのみや)、近衛(このえ)、鷹司(たかつかさ)諸公の謹慎(きんしん)を解き、忠凞(ただひろ)を関白となす。一橋慶喜(よしのぶ)、尾張慶恕(よしくみ)、越前慶永(よしなが)の謹慎(きんしん)を解き、慶永(よしなが)を大老に、慶喜(よしのぶ)を将軍後見に挙げること」、両卿(きょう)はこれを奏上(そうじょう)し、天皇は満足の意を表すると共に、久光はなお京都に滞在すべき旨(むね)の勅諚(ちょくじょう)を蒙(こうむ)った。

大阪の薩邸(さつてい)に留り、京都の消息(しょうそく)を待っている志士達の間にも次々不意の事が起った。

その1つは、平野等の脱去(だっきょ)である。筑前侯黒田長溥(ながひろ)は参勤(さんきん)の途次(とじ)、伏見で久光とあって義挙(ぎきょ)を遮(さえぎ)るらしい、との風説を聞き、その旧臣平野次郎はこれを諫止(かんし)すべく4月13日、明石大蔵谷に黒田侯を迎え、久光の使者と偽(いつわ)り久光の贋書(がんしょ)を呈し、欺(あざむ)いて帰国させた。そのこと露(あら)われて平野は投獄(とうごく)された。

その2は、清河(きよかわ)等の脱退である。4月13日、清河は同志4、5人と安治川(あじかわ)口の船遊びをしたが、酩酊(めいてい)の末、関吏(かんり)を愚弄(ぐろう)しこれに切りつけた。そのことの責任をとり15日夜、清河以下薩邸(さつてい)を去り京都に上って袂(たもと)を分かった。

こうしたことが突発すると同時に、河内介はその内情を京都の西村敬蔵に報

告した。

その以前、4月10日島津久光が大阪に着いた時、浪士は京都随行(ずいこう)を願い出たが許されなかった。しかし万一、京、伏見に事が起った場合は直ちに内報(ないほう)し後(おく)れさすようなことはしない旨の諭(さと)しは得た。しかし、河内介等は密議(みつぎ)の結果、独自の行動をとるとの結論に達し、18日の朝から順次登伏(とうふく)し、その夜をもって事を挙(あ)げようということになり、その準備に着手した。と同時に、京都からは、「島津公の内勅(ないちょく)をうけ、万事進捗(しんちょく)中につき安心して暫(しばら)く滞阪(たいはん)せよ」の便(びん)があり、続いて「島津公16日一先ず伏見邸に退しりぞき、18日復(ま)た出京」と報じてきた。

そのため18日の登伏(とうふく)は、一先ず延期としたところ更にその日使者が下阪(げはん)し、重ねて待機(たいき)の命を伝えてきた。

しかし、河内介等(ら)は、次々に待機を伝えてくる京都の情報に信を措(お)くことが出来なくなり、21日に上洛(じょうらく)、即夜(そくや)討入(うちい)りを決するに至った。この時、大久保一蔵また下阪し、「自重して時機を待て」と説いた。だが河内介は「今は英明に在(いま)す主上(しゅじょう)が攘夷に宸襟(しんきん)を悩ませ給うに、堂上人(どうじょうびと)は常に躊躇(ちゅうちょ)して大事決行の人士に乏(とぼ)しい、吾等が起(た)たずんば、誰が彼(か)の人々を覚醒(かくせい)させ得よう。——抑々(そもそも)和泉公子(島津久光)には、果してかかる思召(おぼしめ)しがあるか。」と論難(ろんなん)し、大久保とは物(も)の別(わか)れとなった。

かくして、一同は一挙の用意を急ぎ、登伏(とうふく)の次第を決定した。本隊、第2隊、別動隊(べつどうたい)、遊撃隊(ゆうげきたい)とし、河内介の本隊は23日伏見に着き船宿寺田屋に入り、準備の上直ちに入京、九条関白を襲う、第2隊は本隊をたすけ新手(あらて)として働く、別動隊は京都所司代屋敷に討入る、遊撃隊は臨機(りんき)応援をすることとした。然(しか)るに、20日の夜に至ってこの秘密計画が洩(も)れた様子があって延期せざるを得なくなった。そこに、在京の長州側より用意万般(ばんぱん)整って上京を待っている、1日も早く、と激励してきた。そのため22日の朝になって、再び23日討入りと決定し、その旨(むね)長州側の同志に急報した。いよいよ出発という間際(まぎわ)になって真木和泉守到着し、河内介と談合(だんごう)の上、真木を総監(そうかん)に推挙(すいきょ)することに一決した。一同は22日の夜から23日の朝にかけて、長州屋敷から差廻(さしまわ)された4船に乗り京都に向かった。薩邸28番長屋に残る者とては河内介と子、左馬之助及び岡藩士の一列(いちれつ)とであった。時が来て、河内介も船着場に急ぎ、左馬介は顚末(てんまつ)を京都の同志に急報すべく早駕(そうか)を飛ばした。斯(こ)うしたあわただしい最中におりあしく京都の薩士高崎佐太郎(後の正風(まさかぜ)男爵)藤井良節(りょうせつ)が来合せ、壮士爆発の気配を探知(たんち)し、一大事とばかり事の様子を京都に注進した。

京都錦小路の薩邸(さつてい)が、高崎、藤井の注進(ちゅうしん)により壮士蹶起(けつき)の事を知ったのは4月23日午後4時頃であった。かねて、恐れもし、憂慮(ゆうりょ)して、予防に手を尽くしてきたことが、事実となって現れたのであった。島津久光は、勇士8人を選抜し、奈良原喜一郎(後の男爵繁)以下4名を伏見街道へ、大山格之助(後の鹿児島県令)を竹田街道へ派すると共に、「主謀者(しゅぼうしゃ)を捕まえて同伴せよ、万一命(めい)をきかぬ場合は臨機の処置をとってよい。」と厳命(げんめい)した。

伏見では、23日午後5時半、一行は来着し、寺田屋伊助の旅宿(りょしゅく)に乗りこんだ。夕食を済(す)ませ用意を整えた夜の10時頃、あわただしく久光急派(きゅうは)の2組が駆(か)けつ付けてきた。そうして、「有馬、田中、柴山、橋口の四君に面談したい。」と申入れた。4人は階下において面会したところ、奈良原は、君命(くんめい)として「すぐ錦小路の藩邸に来て、久光公に面謁(めんえつ)されたい。」と言った。有馬はそれに対して「只今青蓮院(しょうれんいん)の御召(おめ)しに依(よ)って参る故(ゆえ)用済(ようずみ)の後参上する。」と答えて拒絶した。奈良原は「諸君は主命(しゅめい)をきかぬ積りか。」と更に語調荒くつめよった。「宮の御用相(あい)済(す)むまでは、残念ながら参られぬ。」「然らば上意討ち、苦しうないか。」「苦しうない。」間髪(かんはつ)を容れず「上意」、田中、柴山はその場に斬り倒された。続いて、有馬、橋口も刺された。「上意」の言葉に、4人は、全く刃向(はむ)かうことをしなかった。厠(かわや)を出て、この場の始末(しまつ)を見た森山も、2階から下りてきた弟子丸(てしまる)等3人も階段に待ち伏せていた人々のため、不意襲われて斃(たお)れた。

階下でこのような惨劇(さんげき)が突発していることを、階上では誰1人気がつかなかった。そこへ奈良原が双肌(もろはだ)脱いで現れ、一同に向かって、「有馬等は君命に背(そむ)いたから、上意討ちに致した。しかし諸君には固(もと)より敵意はない。一同速(すみやか)に出発して京に行き、君前(くんぜん)に出て貰(もら)いたい。」と大声に呼ばわった。

一同は返答を暫時(ざんじ)待たせて、急遽(きゅうきょ)評議(ひょうぎ)に入った。この時裏座敷には、河内介と真木一列がいた。奈良原は血刀(ちがたな)を提(さ)げてそこに現れ、「河内殿にお会い申したい。」と申入れ、階上の取(と)り鎮(しず)め方(かた)を頼むと共に「明夜を期して、総員協力、義挙(ぎきょ)を決行しよう。」と誓った。これにより河内介は真木を伴(ともな)い階上に行って一同を諭(さ)とし、この奈良原の甘言(かんげん)を信じ謀(はか)られることも知らず一同万感(ばんかん)を胸に秘(ひ)めて、寺田屋を後に、三里の道を粛々(しゅくしゅく)と京都薩摩屋敷に向かった。これが、河内介はじめ同志の最期(さいご)であった。

福田の墓碑

小豆島は以前幕領(ばくりょう)であって、備中倉敷代官所の支配に属し、河内介父子の屍体(したい)漂着の時もそこの役人が出張して検視(けんし)したが、固(もと)よりだれであるかわからなかった。数年を経て、慶応2年4月、長州勤皇派の奇兵隊(きへいたい)が倉敷代官所を襲撃(しゅうげき)した際、この地の志士林孚一(ふいち)なる人が、散乱する文書の中から小豆島検屍(けんし)書類を拾得(しゅうとく)したのであった。彼は維新後小豆島に渡り河内介の墳墓(ふんぼ)のあるを確め、そのことを京都の西村敬蔵に知らせた。西村は驚喜(きょうき)すると共に、建碑(けんぴ)の資金を林のもとに寄せてきた。林はこれを快諾(かいだく)し、小豆島の人々に依託(いたく)したが、実現を見るに至らずして共に世を去った。その後、明治25年7月15日、村人三木権左衛門、三木貫朔(かんさく)等が相謀(あいはか)って建てたのが、現在の小豆島町福田、遠干浜(とおてはま)の墓碑である。

又、明治28年、小豆郡長、森遷(のぼる)は地方の人々と謀(はか)り、河内介父子哀悼之碑(あいとうのひ)を遠干浜(とおてはま)の西南坂路を登る約二町の山腹に建てた。この篆額(てんがく)は中山忠能(ただやす)卿の嫡孫(ちゃくそん)中山孝磨(たかまろ)侯爵(こうしゃく)の筆、文は品川弥二郎子爵の撰(せん)である。毎年5月1日には、福田、雲海寺で弔祭(ちょうさい)をあげ、村人は爾後(じご)墓所の掃除や手入れを怠(おこた)らず、畏敬(いけい)の心をもって今日に至っている。

後記

平成23年5月1日は河内介憤死(ふんし)後150年になる。福田地区に於て150年祭執行と共に、今日迄(まで)欠かすことなく弔祭(ちょうさい)を続けてきた顕彰会により、遠干浜(とおてはま)にあった哀悼之碑(あいとうのひ)を雲海寺境内に移転した。それ等の仕事をすすめる母体として、小豆島全域からなる会員によって河内介顕彰会の活動が活発化した。

思えば、人の運命程わからないものはない。維新回天の基礎と機運をつくりながら、味方と信じていた薩摩の手によってほうむられ、闇から闇へ消えていった河内介は、言わば廻り舞台の推進力であり、後に続く志士達は、その舞台で絢爛(けんらん)の演技を見せて観客の拍手をあびるのである。しかしそれ等の人々の手になる維新政治の流れも昭和20年で終息(しゅうそく)し、全く新しい民主政治へと移行した。天皇は象徴となり往時の貴族はなくなり、世の中は全く変った。とは言うものの、維新の回天は今日の基礎をなすものであり、歴史的背景である。明治の新政を考えずして、今日の新時代は又無意味であろう。より新しく、より進歩した世代を求めて一命をかけることは、時代の相違こそあれ、歴史を貫流(かんりゅう)して偉大であると言える。

河内介死して1世紀半を経た今日の時代が、河内介自身予想だにしなかった新しい時代であるように、この後100年を閲(けみ)した日本が、更にすぐれた時代をもちうるよう、彼の不屈の革新の心を顕彰したい。

150年祭にあたって。

平成23年5月1日

小豆島町福田 河内介顕彰会

このページは、2011年9月1日発行の

「払雲抄(再版)」の内容を

原文のまま掲載しております。