資料

田中河内介肖像画(1815〜1862)

拡大/PDF(817KB)

雲海寺の田中河内介父子の墓碑(昭和36年移転)

遠干浜の田中河内介父子の墓碑(明治25年建立)

雲海寺墓碑前より遠干浜を望む

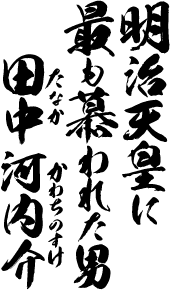

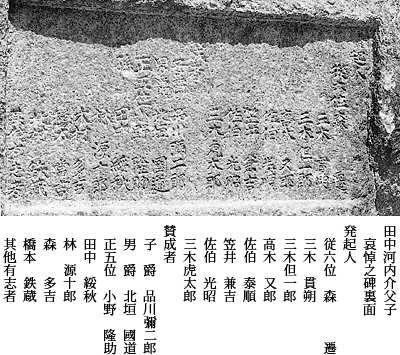

田中河内介父子の哀悼碑

移転前の哀悼碑

遠干浜へ移転した哀悼碑

福田湾南港遠干浜

発刊によせて

小豆島法人会々長 片山鹿之助

古くから私たちの小豆島は、あずき島、聖ひじり島と称されてきました。また島で事業や商売をするなら必ず神佛をお祀りしなければ成功しない。それは山川草木全てに神が宿っている、日本最後に生まれた一滴の島だからというのです。

ある日大阪の友人からこんなことを聞かされました。小豆島北東部の旧福田村の金ケ埼(通称御お鼻はな)にお地蔵さんをお祀りしてある筈だ。このお地蔵さんは小豆島の鬼門にあたるので、大事にお祀りをしないと平和で幸せな島にはならない。私は何気なく聞き過ごしていたのですが、何時まで経ってもこの言葉が耳から離れませんでした。

私ごとではありますが、私は小部地区の出身ゆえ、毎年福田の秋祭りには、小部から船に乗って行く習慣があります。いや昔は山道しか無かったので、これが最良の方法だったのです。その航行にはどうしても、この金ケ埼を廻らなければなりません。ここが北東に出っ張っているので少しでも風が吹くと、大きな波頭が出来、皆船酔いしてしまうぐらいの難所であります。反面、漁師さんにとっては魚の宝庫であり、3月ともなりますと、春鯛が揚がり、うれしい話に花が咲く漁場でもあります。

話は変わりますが、小豆島最高峰の「星ケ城」には島を護る代表の神として「あずき神社」がお祀りしてあり、毎年9月16日には盛大に祭事が行われております。その度に鬼門の福田金ケ埼の話が思いだされてなりませんでした。

ある年、神戸文化大ホールで田中稔先生より漢詩の講習を受けたことがありました。その最後の3分間に、余分なことと断りながら、本筋と全く関係のない小豆島福田に眠る田中河内介父子の物語をされました。

もともと歴史に弱い私ではありますが、福田という言葉が気にかかり、早速廊下で先生の名刺を頂戴し、大事に保管しておりました。

平成7年度小豆島法人会総会にあたり、講師を相談された時、是非とも田中稔先生をと推薦し、先生も万障繰り合わせて気持ちよくお引き受けくださり、実現可能となりました。その内容は金ケ埼の地蔵さんとは直接関係は無かったものの、この鬼門での潮流の舞い込みにより、福田の浜に田中河内介父子が漂着したことから始まる、隠された歴史を学んだのであります。また小豆郡長森もり遷のぼる翁、旧福田村の三木貫朔翁等、当時の関係者の手厚い人情話も聞かされ、これこそ島民の美しい人情の1コマであり、隠された歴史の掘り起こしをしなければならぬ。明治天皇幼児期の御養育の実態等々、先ず島の皆さんに知っていただき、更に世に拡める責務があると感じました。

幸いにして当法人会には平成8年度から3か年にかけての地域社会貢献活動の1項があります。その一環としてこのことを諮りましたところ、満場一致で賛同が得られたことにより、このたびの発刊に至ったのであります。

願わくば、これを切っかけにして将来に向け、人情豊かな住みよい小豆島の伝統を守り、また全国から訪れる方々の足を一刻でも引き止められる一助となることを夢みてやみません。

おわりになりましたが、この原稿を提供していただきました田中稔先生、準備万端お世話して下さった藤井豊先生をはじめ、多くの関係者のご尽力に対し心から厚く御礼を申しあげますとともに、読者の皆様は読み終った後も、一人でも多くのお友だちや、知り合いの方々にお廻しいただき、大事に保存されますよう切にお願い申し上げます。

あらすじ

嘉永6年(1853)ペリー来航から、慶応3年(1867)の王政復古の政治的革命までの15年間は、日本歴史上の激動時代・動乱時代として激しい動きをした時期である。

この、明治維新の夜明け前は、日本が近代国家として誕生する陣痛期であり、そのため、命をかけた「草莽の臣」のはたらきは大きかった。

ときに文久2年(1862)3月16日、薩摩藩島津久光は藩兵千人を従えて鹿児島を出発した。京都の尊王攘夷急進派は、この久光の上京を機に倒幕への旗上げをしようと待機していた。しかし、久光は急進派を押さえて、公武合体の考えで上京していたのである。4月23日薩摩藩士や諸藩士の尊攘急進派は寺田屋に集結していた。久光は鎮撫使をむけて彼らを上意打ちにした。これが薩摩藩士内の同士打ちとなった「寺田屋の変」である。

尊王急進派の田中河内介父子とほか3人は大阪から薩摩へ護送すると称し、2船に分乗させ、田中父子を播磨灘で殺害、海上に投棄した。死体は翌日福田湾内に漂着、他の三人は九州細島港で殺害された。

田中父子の遺体は福田遠干浜墓地に埋葬されて、消息は30年間不明のままであった。明治25年、田中河内介養孫北村嘉猷が来島し、小豆郡長森遷、福田村年寄三木貫朔(発見検死者)に事情を聞き、田中河内介父子であることが判明し墓碑を建てた。その後、明治32年「田中河内介父子哀悼之碑」を建立。明治36年墓碑を百回忌に雲海寺に移転。明治45年5月殉難50周年記念法要を行い、平成9年1月20日哀悼碑を遠干浜へ移し田中河内介父子の慰霊と顯彰は現在も変わりなく続けられている。

人物紹介

田中河内介(かわちのすけ)(1815—62)

但馬国出石郡神美村香住(兵庫県豊岡市)に文化12年(1815)生まれる。初め賢次郎、後綏猷(やすみち)という。父は医師小森正造、母は三谷氏、京儒山本亡羊に学び、亡羊の推挙で権大納言中山忠能(ただやす)に召され、田中綏長(やすなが)の婿養子となる。従六位河内介に叙され、中山忠愛(ただなる)・忠光(ただみつ)の教育担当となる。また、明治天皇の養育御用掛となる。尊王攘夷運動に専念し「寺田屋の変」で薩摩藩に捕われ、鹿児島へ護送船上で父子(子・嘉猷・よしみち)共に殺害された。年48歳、贈正四位。子・左馬介・瑳磨介・嘉猷。贈正五位、年18歳。

中山忠能(ただやす)(1809—88)

幕末の王政復古の公家、明治天皇の外祖父・權大納言正二位に叙せらる。娘権典侍慶子は嘉永5年9月22日(太陽暦11月3日)、明治天皇を生んだ。万延元年(1860)10月皇女和宮御用掛を命ぜられる。年80歳。

中山慶子(よしこ)(1835—1907)孝明天皇の典侍、

嘉永5年9月22日中山邸で皇子祐宮を生む、明治元年(1868)従三位に叙せられ、三位の局の称を賜わる。従一位に昇叙、年72歳。

—垂水平磯燈台をめぐって— 田中河内介父子

田中 稔

まえがき

電車が山陽電鉄の「滝の茶屋」駅にかかると、上下を赤と黒とに塗り分けた沖の燈台が眼に入る。

埋め立てのおかげで最近海岸との距離が狭まったせいもあり、波の穏やかなおりなど、その必要性を疑うむきがあっても不思議ではない。

実は、この辺りは、平磯の積み立て岩といって、昔から暗礁の多いことで知られ、船乗りたちに恐れられていた名だたる難所である。現に私も大型の機帆船が乗りあげて、身動きのとれなくなったのを目撃したことがある。

何回標識燈を設けても激流に流されてしまい、事故が絶えぬため、明治26年(1893)、英国人技師の指導のもとに、現在の円形コンクリート造りの燈台が建設された。国産第一号のセメントが使用されたという。

私はこれから明治政府が燈台建設に踏み切った真の動機である永平丸の遭難と、田中河内介父子をめぐる哀話、さらに、モームの作品で扱われたこの燈台について語ってみたいと思う。

永平丸と田中河内介

文久3年(1863)というから、維新まであと5年、燈台の出来る30年前のことである。

1月13日早暁、薩藩の汽船永平丸(447トン・旧名フリーコロス号)が、折りからの濃霧に進路を誤って、この暗礁に乗りあげた。

たまたま同船に乗り合わせていた大久保利通が、後年、「危く魚腹に葬られるところであった」と述懐しているように、危機一髪の思いをさせられたらしい。「洋式船不慣れから生じた単なる操船ミスの一例に過ぎない」(神戸商船大学松木哲教授談)とあるように、原因そのものは別に珍しいことでもなかった。

薩藩では離礁させようとして手を尽くしたがどうにもならず、結局水雷を使って沈めてしまったという。

6万7千両の巨費を投じて英人から購入した船を、僅か5か月後に失った衝撃もさることながら、前年5月1日殺害して播磨灘に投げこんだ河内介父子の怨霊と結びつけて、藩の上下を恐怖のどん底に追いこんだのである。

鎮撫に応ぜぬ薩藩激派の有馬新七等8名を島津久光が上意討ちにした、いわゆる「寺田屋騒動」は、明治維新にまつわる悲劇として世に名高い。

それに反して、事件後、薩摩に護送される途中、田中河内介(48)、同左馬介(18)、甥千葉郁太郎(19)、中村主計(29)、秋月藩士海賀宮門(29)の5人が、同行した藩士によって殺された話は、同藩勤王史の汚点として厳秘に付され、「語ればよくないことがある」という怪談まで加わって、知るものは極めてまれである。おまけに手を下したのが、寺田屋の生き残り組であっただけに、悲惨としかいいようがなかった。

河内介父子の最期を扱った戯曲山本有三の『同志の人々』(大正13年)は名作の誉れも高く、たびたび上演を重ねている。

主命と友情の板ばさみで苦悶する是枝万助と、大義のためわが子を手にかけ、進んで死に就く河内介の姿は、余りにも悲壮であり、ひとを感動させずにおかない。

だが、事実は無惨そのものであった。

小豆島に漂着した父子の死体は、足かせ、縄つきのまま刺されていたし、左馬介の脇腹の抉り傷といい、縛られたまま大勢の手でなます切りにされた他の三人といい、武士道の片鱗すらうかがえぬ残忍なものであった。

永平丸の事故以後、垂水沖を通る薩船は必ず風波に襲われると信ぜられ、一語を発するものもなく、生きた気がしなかったと薩藩出身の文部大臣樺山資紀は語っている。

実際に父子が殺されたのはどこか。

松木教授は、私の問いに対し、潮流及び検死書の死亡推定時刻から、漂着地である小豆島福田村海岸沖の通称金ケ崎と算出されたが、これは明治25年、漸く墓を発見した遺族に対する村民の口述と完全に一致していた。

いずれにせよ、河内介父子の供養のため、常夜燈として設けられたというこの燈台が、海難事故から多く人命を救ってきたことを思うと故人たちにとってまことに本望というべきであろう。

モームと平磯燈台

英国の文豪サマセット・モーム(1874〜1965)の短編小説『困ったときの友』(新潮文庫『コスモポリタン1』所収)にこの燈台が登場することは、意外に知られていない。

詳細は作品に譲るとしてここでは梗概だけを紹介することにしよう。

モームは前後3回日本に立ち寄っているが、「関東大震災の前のこと」とあるから、大正6年(1917)横浜での体験談に基づくものであろう。

彼はロシヤの過激派政権の成立阻止という重大任務を帯びて、シベリヤ経由でチェッコに向かう途中であった。

横浜で船を待っていたモームは、英人クラブで神戸の貿易商エドワード・ハイド・パアトンを紹介された。

事業に成功し、家庭は円満、仲間からも最上級の人間と認められているパアトンの印象はモームにとっても上々で、ハエ1匹も傷つけられぬ気弱な人間と見て取れた。

そんな彼を驚かせたのが、知人に泣きつかれた時のパアトンのやりくちである。

ツキに見放された知人から仕事の世話を頼まれた彼は、相手がプロの賭博師で、トランプ以外に能のないのを知っているだけに大いに困惑した。

そこで、大学時代に水泳の選手だったと洩らしたのを聞くと、塩屋の外人クラブ前を出発し、燈台をまわってきたらどうか。自分は垂水の河口で待ちうけていて、仕事を世話しようと持ちかけた。

酒や放らつな生活で体力のない相手が、土地のものも恐れる燈台周辺の激しい潮流を泳ぎ切れるはずがない。

死体があがるのに3日もかかったと、淡々と語るパアトンのことばに、話を持ちかけた時、彼の溺れるのはわかっていたのかと、モームがたずねると、パアトンは、やさしい、あどけない眼で答えたものである。「そうですね。ちょうどそのとき私の会社には空いた席がなかったんですよ」

『困ったときの友』の題が、何とも皮肉である。

平磯燈台は、実にさまざまなことを語ってくれていると思わずにいられない。

本稿の作成にあたりご教示をいただいた、元神戸市立南蛮美術館長荒尾親成氏、神戸商船大学教授松木哲氏に厚く御礼を申し上げます。

筆者紹介

このたび、田中河内介の研究家、神戸市須磨区友ケ丘在住、田中稔氏(63)=愛徳学園中高等学校教諭、大東文化学院卒(宮城県石巻高校、兵庫県兵庫高校各教諭)から、小豆島と維新の陰の立役者の悲劇について、次の研究発表論文がよせられた。

田中 稔先生

明治を創った人々

「寺田屋騒動」と河内介

挫折こそすれ文久2年(1862)の寺田屋の変は、まさしく討幕の第一声であった。清河八郎の遊説に応じて、勤王派の領袖真木和泉、平野国臣、有馬新七等が決起した陰には、多年にわたり培ってきた河内介の声望と人脈があったことを、見逃すわけにはいかない。小河一敏の『王政復古義挙録』が彼から筆を起こし、徳富蘇峰が一挙の中心人物に彼を置いたのは、さすがに炯眼であった。

しかるに、寺田屋の悲劇といえば、有馬新七等九烈士に同情と関心が集中、薩摩に送られる途中殺害された、田中河内介(48)子息左馬介(18)甥千葉郁太郎(19)中村主計(29)秋月藩士海賀宮門(29)の5人については、なぜか、精

々、後日談の取り扱いにすぎない。友人相戦うとはいえ、大義名分のもとに、堂々闘死した有馬等に比べ、何の理由もなく虐殺された彼等5人は、その悲劇性においても、決して、前者に劣るものではあるまい。

「同志の人々」と史実

河内介父子を話題にした以上、山本有三の戯曲『同志の人々』(大正13年)に触れぬわけにはいかぬ。

友情と主命とのはざまに立たされて苦悶する是枝万助、大義のためわが子を手にかけ、従容として死に就く河内介の悲壮な姿は、発表以来たびたび上演され、人々に深い感動を与えてきた。

だが、検死書は次のような事実を語っている。

文久2年5月1日(旧説2日は誤り)早朝、小豆島福田村に漂着した父子の死体は、後ろ手に縛りあげられたうえ、足かせをかけられ、特に左馬介の脇腹の抉り傷からは、腸が露出するという無残なものであった。

数日後、日向細島海岸に遺棄されていた他の3体も、伝えられるように、奮戦して切り死したものではなく、縛られたまま、多数の手で、なます切りにされた形跡が歴然としていた。

検死書の鑑定にあたった笹間良彦博士(『図説日本武道辞典』著者)が、「抉り傷」という残忍な手段と、4人までが下帯(褌)を着用していない事実から、士人の礼を全く無視した所業と断じておられるのは注目に価する。

宮内大丞小河一敏の広沢真臣暗殺容疑の陰には、御前会議の席上河内介殺害を暴露された大久保の報復説がささやかれた(尾佐竹猛博士)とか、墓の所在を洩らせば生命にかかわると警告された(林孚一)等の諸説は、いずれもタブーの厳しさを物語っており、事実彼の明治天皇養育の功績さえ世に知られるためには、大仏次郎の『天皇の世紀』(昭和42年、朝日新聞)を待たねばならなかった。これらのタブーが漸く影をひそめた戦後、代わって登場したのが、徳川夢声の「語ればよくないことがある。」という新しいタブーであり、唯一の資料まで息の根をとめられたことは、後述するとおりである。

河内介父子の最期

明治24年の贈位を機に、漂着地の捜索に着手した遺族が、小豆島に手厚く葬られている父子の墓を発見したのは、実に死後30年を経過した明治25年であった。

当時健在であった村役人三木貫作(医師)の語る漂着時の状況及び父子の殺害を命ぜられた柴山景綱の回想を基に、当夜の模様を復元してみよう。

4月23日の一挙中止後、参加した他藩士は、それぞれ自藩に引き渡され、引き取り先のない浪士田中一党と、進んで鹿児島行きを選んだ秋月藩士海賀宮門の5人は、28日、帰国を命ぜられた薩藩の生き残り組と共に、2艘の帆船に分乗、大坂を出帆した。

河内介父子は、柴山景綱以下10名と、他の3人は、三島通庸等11名と同船、こちらの船には、西郷従道や大山巌の名も見えている。

「此時止ムヲ得ザルコトアリ。船中鮮血ヲ流スノ惨ヲ見ル」(傍点原文のまま)と、柴山は直叙を避けているが三島章道(通庸の孫)の『寺田屋騒動』にみえる、くじに当った景綱に代って実弟の是枝万助が手を下したという記述は、柴山兄弟を大伯父にもつ著者だけに極めて信憑性が高い。

左馬介を刺した橋口吉之丞は、その際「兄のかたき」と叫んだという。恐らく薩藩の不仁を罵る左馬介のことばに逆上、抉り傷という過度の行動に走ったものと察せられる。

兄壮助を失い、「オイゴト刺セ」と言われて、有馬新七を串刺しにした橋口の胸中を思う時、いたずらに責めるのは酷というものであろう。

柴山景綱は、久光側近の中山中左衛門に命ぜられたと語り、久光自身も保護を命じたにもかかわらず裏切られたと、晩年、中山過信を悔いている。中山は、狭量と武断な性格から、衆怨の的となり、後に失脚するが、当時は、久光第一の寵臣として、飛ぶ鳥を落とす勢いであった。

河内介が、扇動の元凶として、薩藩士、特に犠牲者の遺族の憎悪を一身に集めていたのに着目、内輪もめに託して厄介払いを計った中山の一存に出たものに、ほぼ間違いあるまい。

「田中河内介ほどの名士を殺しては、最早勤王を口にできぬ」と西郷を痛嘆させたこの悲劇は、武士道の恥辱として非難され、長く薩藩を苦しめる原因となった。

「祟り」とは良心の苛責の別名というのが、私の照会した精神科医の一致した回答である。4年後、切腹して果てた橋口吉之丞も、精神的衝撃から再起できず、69年の生涯を、兄の庇護下に送らねばならなかった是枝万助も、事件の生んだ犠牲者の一人ではないだろうか。

「左馬介生存説」をただす

「孤愁のひと田中河内介異聞」と副題のある田中澄江著『ハマナデシコと妻たち』(講談社)には、左馬介が漂流中救われ、その子孫が元姫路市長石見元秀氏であるという新説が紹介されている。

それでは、「田中河内介男左馬介藤原嘉猷」と墨書した腹帯の遺体は全く別人であったというのであろうか。(検死書、主馬介と誤記)

垂水沖から父子揃って漂着するはずがない、という疑問については、投棄地点は、浜から目の前の金ケ崎辺りという三木老人の言と潮流の動きから同一地点を算出、かつ、木製の足かせが浮力を加え漂着を容易にしたとの、神戸商船大学教授松木哲氏の説明で十分であろう。

「死後約1時間、顔色生けるがごとく、一見して親子と判断できた。暝目する父に対し、子は目を見開き、歯を食いしばって、無念の形相であった」との三木証言は、史談会の席上真相を追及された市来四郎(薩藩代表)の、「まず、せがれから殺した。河内介はすでに覚悟の様子であった」(速記録二八輯)との報告と完全に一致している。また親子の顔を熟知していた薩藩の同志が、誤認するはずがなく、生存説の介入する余地は絶対にありえない。

ここで徳川夢声得意の、河内介の最期を語りかけた男が悶死した話(池田弥三郎著『日本の幽霊』中公文庫)について一言しよう。

大正3年7月、東京の書画店で催された怪談会の実話に基づくが「藩の秘密、一家の秘密」で堂々めぐりをしていることで明白なように、薩藩出身である当人が、犯禁の恐怖から惹起したいわゆる「タブー死」の一例にすぎない。(教示に当り、神戸大学精神神経科教授中井久夫氏は、ツタンカーメン王の祟りを例示された)。

闇に葬られた本人が、自分の最期を語らせまいとする不合理な話がどこにあろう。供養を怠らず仕えてくれた、小豆島や、故郷但馬の人々のためにも、研究者の輩出することを望まずにはいられない。

最後に田中家の当主康雄氏からいただいた、資料提供をはじめとする全面的なご協力に厚く謝意を表する次第である。

楽園に眠る人々

どうして小豆島の人たちは、河内介父子に対してこのように手厚かったのであろうか?

研究を進めていくにつれ、いつもぶつかる疑問がこれであった。

腹帯の文字から田中河内介というかなり身分のある親子との想像ぐらいはついたかもしれない。

しかし、遺体の主が後年正四位を贈られる勤王の名士であり、ましてつい数年前まで若宮(明治天皇)をおぶいつづけ、子守歌の代りに孝経を口ずさんでいた人物だなどとは夢想だにしなかったであろう。

それにもかかわらず、身元不明の2人をめぐる庄屋三木権左衛門、年寄三木貫作、鵜野新蔵、百姓代高木又兵衛等3役の人々の配慮は、30年後村を訪れた遺族を感泣させたほど暖かいものであった。

日向細島にも偶然殺害現場に居合わせたのを仏縁と考え、3代にわたって海賀宮門等三士の墓を守りつづけてきた黒木庄八一家の美挙が伝えられているが、小豆島の場合、村をあげて供養してきた点に特徴があるようだ。

このような地域ぐるみの人情の厚さは、いったい何に起因するものであろうか? 思いがけず解答が突如として与えられた。

書店で地方史のコーナーをあさっている私の目に、「瀬戸内小豆島』という1冊の本が映ったのである。

川野正雄という名前も初耳なら、出版社もなじみのあるほうではなかったが、小豆郡内海町坂手という著者の住所から、島内の事情に精進している方だということは予想できた。しかし見たところ内容は産業や農民一揆の研究が中心らしく、私の関心からほど遠いように思われた。

失望し本棚にもどしかけ、念のため今一度大ざっぱにページを繰っていると、最後の辺りで次の一行が閃光のように飛びこんできた。

—もともと、小豆島は落魄の身や漂泊の魂を、快く受け入れるところであった—(258ページ)

一瞬、電気に打たれたような感動がこみあげ、思わず口走ったものだ。これこそ本当の楽園ではないだろうか!!

川野氏のおかげで、私の愛誦してやまぬ《美しきもの見し人は、早くもすでに死のとりこ》の名訳をのこした生田春月も、小豆島によって安息の地を与えられた一人だと知って、感慨ひとしおのものがあった。

他に類のない悲惨な最期とは裏はらに、暖かい人情につつまれて永遠の眠りについている河内介父子は、何という幸せものであろう。

「楽園」とは単に恵まれた自然や、豊かな物産を誇示するだけのことばではあるまい。

河内介父子に寄せられた人情の美こそ、楽園小豆島を証明する最高の証拠だと私は信じて疑わないのである。

京都八坂の塔の下の田中家には、子孫であることを立証する宮内省の贈位証書をはじめ、貴重な資料が数多く伝えられている。

先年、当主康雄氏のご好意で、それら門外不出の品々を調査した私は思いがけず大変なものを発見した。それは氏の曽祖父田中綏秋やすときが、明治25年(1892)小豆島に眠る河内介父子の墓所を見つけだし、贈位証書拝受にいたるまでの詳細な記録である。

彼は当時岡山県笠岡区裁判所の検事で、北村嘉猷よしみちと名のっていたが、後に田中姓に復帰、更に他家から入った自分の名が左馬介と同名であったため、これを機会に綏秋と改めたといういきさつのある同家中興の恩人である。

96年前の発見の感激を新たにしつつ、これまで多くの謎につつまれていた漂着時の状況を改めて確認してみたいと思う。

明治25年7月14日、前日高松から来島、土庄に一泊した北村嘉猷は郡役所に郡長森遷のぼるを訪問した後、福田村に向かって出発した。

土庄から橘村まで陸路を4里半(18キロ)ついで海上3里半(14キロ)の道をたどり、ようやく福田村の村長三木但一郎の屋敷に到着したときは、すでに夕暮れであったという。

村長の父で元庄屋の三木権左衛門は明治8年に没していたが、さいわいにも元年寄で医師の三木貫作(維新後、貫朔と改む)の方は健在であった。

その夜、村長一家の手厚いもてなしを受けながら、北村検事が記録した、貫朔老人(66)の30年前の目撃談を、次に紹介することにしよう。ただし、文章は平易に書き改めてある。

「忘れもしない、文久2年(1862)戌いぬ年のことでございます。

4月30日の夜、東北の暴風で海上は波が高く、大荒れに荒れました。

翌5月1日の日の出時分、村のしきたりで海岸を見まわらせることになり、高木伊右衛門にいいつけました。

5月1日ということは、前夜、丸井平蔵の妻きのが麻疹をわずらいながら出産、徹夜で看護をしましたので、はっきりと記憶しております。出生届もあり間違いございません。」

麻疹は当時関西に流行、河内介と同船した薩士にも苦しむものがいたという。

「すると、庄屋三木権左衛門の家から南へ十間ばかり離れた字前浜に、海藻に巻かれて打ち揚げられているのは、まさしく人の死骸に違いないという報告がございましたので、早速庄屋と私ども年寄が現場にかけつけました。

更に、5間ほど南に離れて、同様に藻に巻かれた死骸があり、どちらも横たわっておりました。」

前号で私は、文久2年5月1日早朝、見まわりに出した高木伊右衛門から死体発見の報告を受け、同僚と前浜に駆けつけた福田村元年寄三木貫朔の回顧談を紹介した。

しかしこれは、村役人一同連名のうえで倉敷代官所に提出した伊右衛門の口供書の「当月2日朝、当村ノ内字遠干浜ト唱へ候場所へ異体ノ死体2人打チ揚ゲラレ候段訴ヘタテマツリ候」の記述と明らかにくいちがっているし、また、偶然見まわりに来ていた貫作に報告したといって、指示の事実には全く触れていないのも不思議である。

その後、北村から寄せられたこの疑問に対して三木は、1日ずらして2日としたのは、あくまでも代官所への報告が遅れたために改めたもので、5月1日にまちがいなく、更に埋葬の便を考えて墓地に近い遠干浜に運ばせたのだと説明している。

どうして指示の事実を伏せたかについては別に述べることにして、とにかく三木老人の回顧談を追うことにしよう。

「前者(河内介)を調べると、着物の上から左肋骨部に上に向けた刺し傷が一か所あり、幅二寸(約6センチ)ばかりで、深さはしかとわかりません。」

「後者(左馬介)の方は着物の上から左胸部と右の心(臓)の下にそれぞれ傷口二寸ばかりの刺し傷が2か所あり、いずれも背に達しておりました。」

私は医師らしい三木老人の観察の鋭さに感心するとともに、彼に与えた30年前の印象がいかに強烈であったかを思わずにいられなかった。

白木綿の腹帯には、田中河内介男藤原嘉猷(よしみち)と墨書してあり、腹巻きを染めた鮮血は海水にも洗い流されず、そっくりそのままであったという。

「両人の人相と腹帯の文字から、一見して父子と判明しました。」

次は問題の「足かせ」である。

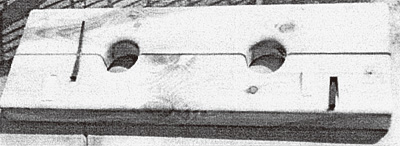

「両人とも5寸(約15センチ)角の松材で、長さ3尺(約1メートル)ばかりのものの真ん中に穴をあけ、両足を通して、その両端を真ちゅうくぎでくぎづけにした、いわゆる足かせがかけられておりました。」

父は従容として眠るがごとく、子は歯を食いしばり、両眼をむいていかにも無念げであったと語っている。

死後約1時間、水を与えれば蘇生するかもしれぬという声もあったほどだが、医師である自分は、このような致命傷では手のつけようがないと制したという。

死体を、南に3丁ほど離れた遠干浜(とおてはま)に運ばせた後、倉敷代官所に報告、5月8日、出張して来た代官所の手附長谷川仙助の検死を受けてから埋葬したのが真相だというのである。

「検死の際いったん裸にした死体に再び着物を着せ、もっとも、帯は解いたままにして納めましたが、2人の死骸をむしろに包み、父は前、子は奥の方に並べて埋めたのでございます。」

庄屋三木権左衛門と相談の結果、三木貫作は、墓標として大きな自然石をそこに置かせることにした。

北村検事が後に墓石として形を整えさせ、銘文を刻ませたのが、ほかならぬこの自然石であり、風化したためさだかではないが、両三木氏に対する感謝の辞が連ねられている。

老人の語るところでは、被害の場所は海岸から12丁突き出た金ケ崎で、ここより北方へ漂流したなら備前(岡山)の沖に出るはずだが、南方へ吹き寄せられたため前浜に漂着したのだという。

北東の暴風は、父子にとってはまさしく天の助けであったわけである。

「聴キ終ツテ、嗚呼感泣ニ耐ヘザリキ」と記録した遺族の北村はいうに及ばず、三木老人の語る三十年前の生々しい体験談は、但一郎村長をはじめ一座の人々に深い感動を与えたにちがいない。

一夜明けた翌7月15日午前10時、老人の案内で墓前にぬかずいた北村嘉猷(河内介養孫)の手で、神酒、神饌、洗米等が供えられ、特に招かれた福田村神社神官によって祭典が挙行された。

このようにして、遺族による墓参りは没後三十年目にようやく実現したのである。

そのころ村人たちがうわさを聞きつけて続々と集まってきていた。

何よりも北村を驚かせたのは、彼等の、父子に対する崇敬の念の深さであった。

当地の住民を悩ませていた「おこり」(間歇熱)に霊験あらたかな 足かせ大明神として2人はいつのころからか深い信仰を集めていたのである。

「医者のキナ剤(キニーネ)は再び震う/足かせさまにはかなやせぬ」

恐らく医師三木貫朔が苦笑しながら紹介したであろうこの俗謡を、北村が改めて強い感動で受けとめたのはまちがいないだろう。

当初、北村(田中)家側には、発見した墓を神式により(靖国神社に合祀されていたので)、京都東山の霊域に改葬する意図があったようだ。墓参には遠隔すぎ、特に船に弱い親戚の存在がその理由である。

田中家に保存されている三木にあてた、おびただしい書簡の控えその他を通して、私たちは移動を断念したかげには、30年にわたり墓を守ってもらった恩義と並んで、村民の信仰に対する配慮のあったことが察知できるし、この措置が結局正しかったと今にして痛感させられる。

翌16日夜、とりあえず墓銘の彫刻を依頼した北村検事は、厚く礼を述べると去っていった。

どうして河内介の遺族が北村なのか? なぜ30年も放置していたのか? いったい三木貫朔の記憶はどこまで信用できるのか?

当然起こるこれらの疑問について、私はこれから説明してみよう。

元来田中姓は、河内介の養父北村金吾が中山大納言家に仕官する際与えられたもので、同家を去れば北村姓に復帰しても別に不思議ではない。

中山家を辞し、厳密には元河内介となった後も、真木和泉と並ぶ東西の両巨頭として、田中河内介の名声は既に動かせぬものとなっていた。

厳しい幕吏の追及から養家を守るために北村姓を名乗らせ、田中河内介とは表面上無関係の状態で、尊王討幕運動に奔走していたというのが、真相のようである。

第2の疑問であるが、実は北村嘉猷が墓の所在を知ったのは、僅か3日前の高松到着後のことであった。

寺田屋騒動から約1か月経過した5月22日、左馬介の死体が讃岐の志度浦に漂着したという情報が、何者からか北村家にもたらされた。

河内介は恐らく海底に没したものと推定した同家では、幕末から維新への混乱期、その名に触れることさえ危険という状況の中で、確認するすべもなく、ひそかに5月22日を命日として供養を続けてきたのであった。

贈位を機に墓の捜索に着手した北村は、先ず志度浦に向かい、途中高松で父子の墓の所在地を知らされて急遽小豆島に渡ったというのが実情である。

最後に1番問題となる三木老人の証言であるが、彼等が倉敷代官所に提出した検死書と対照して、当時の模様を復元してみたいと思う。

検死書が世に出るには別に劇的な話が伝えられているが、それは後日に譲ることにする。

文久2年5月1日早朝、見まわりを命じた伊右衛門(30)から、死体発見の報告を受けた福田村年寄貫作(36)は、百姓代又兵衛(39)とともに、前浜に駆けつけた。

枝郷の吉田に見まわりに出ていた今一人の年寄新蔵(31)も報せを受けると驚いて遅れて到着した。

3人の村役人の脳裏に浮かんだのは、「大変なことが持ちあがった」という思いに相違ない。

後ろ手に縛りあげられ、足かせをかけられた殺害死体といえば、現代でも相当ショッキングな話題である。しかも、2人ときている。

平和な漁村にとって、これは降ってわいたような前代未聞の大事件であったろうし、おまけに庄屋権左衛門(33)は村用と公用で4月25日頃から倉敷代官所に出張しており、留守中であったのである。

「面倒なことにならなければいいが——」

死体発見という伊右衛門の報告で、前浜に駆けつける貫作の胸に、先ず浮かんだのは、正直なところ、そんな思いであったろう。

庄屋が村長なら年寄は助役、百姓代は村民代表の相談役といったところである。

村長不在の際は、助役が代行するのは当然としても、他の一人が出張中とあっては、全責任を担うのは貫作であるからだ。

しかし、現場の状況は彼の予想をはるかに越えたものであった。

海藻につつまれた死者は、後ろ手に縛りあげられたうえ、足かせまでかけられていたのである。

池波正太郎の、「河内介父子の無惨きわまる殺され方に、福田の村人は口もきけなかった」(『人斬り半次郎』立風書房刊)という記述は、まさしくそのとおりであったろう。

とにかく彼の第一の仕事は、倉敷代官所に提出する報告書の作成であり、それはいかなるおとがめにも手落ちのないような、完全なものでなければならなかった。

この点、少し遅れて5月5日、日向(宮崎県)の細島で発見され、直ちに代官所(奇しくも同地も天領であった)の検死を受けた他の3士と、やや事情を異にしている。

現在のように電信電話はもとより、直行の船便のある時代ではない。

千石船のような大型船でさえ、山影を目印に、ほぼ五里(20キロ)ごとに浦々をたどって航行していたしまつであった。

倉敷まで海上10里余り、往復に10数日を要したと口上書で語っている。

昨夜の暴風の余波は到底船出をゆるすはずがなく、いっぽう太陽暦で5月29日の暑熱は、死体にとって一刻の猶予も禁物であった。

(果たせるかな、代官所役人を迎えた正式検死の際は、「五体腐乱、面体、着服等ハシカトアヒワカラズ」と記録されている。)

医師でもある年寄三木貫作の作成した検死書は、謎におおわれた父子の最期を解明する資料として、何物にもまさる貴重なものである。

早速発見直後の記録から取りかかることにしよう。

「年令30歳余りで少し白髪がまじり、痩せがたで背は高い。山伏のように総髪で、ほおひげが3、4寸のびている。」

当時の同志の記憶では5尺6、7寸(170センチ以上)とあり、身長、まげ、刀が目だつところから、「三長サン」と呼ばれたニックネームが思い出される。

山伏のようだとあるのは、さかやきを剃らず、大たぶさに結いあげる上級公家侍の髪型「諸大夫まげ」がほどけたものだが、見たことのない村人の眼には何とも異様に映ったろうし、身元の判断に迷わされたにちがいない。

髪型のつぎは服装である。

身元の割り出しにあたって、着衣が重要な手がかりとなることは今も昔も変りがない。

老人は、紺浅黄の棒縞ちりめんのあわせに、白木綿の肌着、紺の博多帯をしめていた。

なぜか、ふんどしはつけていない。

やはり山伏のような髪型で、肉づきのよい若い方は年のころ22、3歳、同様に紺浅黄の棒縞ちりめんのひとえものの下に白のじゅばんを着用、更に肌につけた黄赤黒の細かい唐草模様のある筒袖じゅばんが、いかにも若者らしかった。これもふんどしはない。

しかも、念の入ったことには、一番上に白がすりの浴衣を重ね、紺縞の博多帯に紺足袋というかっこうであった。

私は先ず検死書のコピーを作成、各分野の専門家の意見を求めることから検討を開始した。

「これはおかしい」と一見するなり指摘したのは、服装史、特に幕末の衣服の権威として紹介された国立京都博物館の切畑健氏である。

氏が問題にしたのは、父子の着衣の、「棒縞」という点であった。

武家なら「紋つき」、「縞もの」は町人と決まっていたそうだ。服装が、厳然たる身分の象徴であった時代の話である。

左馬介が一番上にまとっていた白い浴衣について、氏は、当時町家の若い女性などが旅行する際、塵(ちり)よけ代りにそうした習慣があったと説明された。今ならおしゃれコートといったところだろう。

鹿児島までの長旅に備えたこの若者の気くばりは、ゆきとどいているだけにかえって痛ましい。

父子が、寝こみを襲われたという説については、帯をきちんとしめているから、そうではあるまいとのことであった。

その後「縞もの」の件は日向細島の三士の検死書によって、難なく解決した。

千葉郁太郎も、中村主計も、そろって浅黄縦縞の着衣だったのである。

秋月藩士海賀宮門だけは、定石どおりに、浅黄の紋つき姿であった。

義挙に参加した藩士浪士の中にあって、そろいの縞は、恐らく河内介一党の死装束であり、覚悟のほどを示すものであったろう。

運命の皮肉から、河内介の下手人にまわった是枝万助が、辞世の句を墨書した緋(ひ)ぢりめんのじゅばんをきこんでいたように、ひときわ見事に死に華を咲かせたいというのが当時の志士共通の美意識であった。

坂下門に老中安藤対馬守を襲撃、割腹して果てた水戸浪士内田万之助の検死書にも、紺に白の縦縞の衣類着用とある。

武家の通念からはずれたこの服装が、志士の流行か否かは別として大いに福田の村役人を困惑させたことだけはまちがいあるまい。

「ひいおじいさんは、いつも、娘である私の祖母に、全責任は自分がとるつもりであった、と話していたそうです。」

語ってくれたのは三木貫朔の曽孫で、祖先代々の陽森堂医院を経営する倉敷市の宮尾 子(たずこ)さんである。

それから、「まことに無念なことには、余儀ない事情があり、心ならずも書類を処分しなければならなかったと、もらしていたそうです。」とつけ加えてくださった。

三木翁のいう「余儀ない事情」については改めて述べるとして、河内介父子顕彰に注いだ彼の情熱の秘密をのぞかせた、いかにも貴重なエピソードではないだろうか。

さて、問題の「切り疵(きず)」である。

河内介については、「右ノ死人、左ノ脇腹ニ一寸程刀疵、右ノ腕ニモ少々切疵コレ有リ」と記され、左馬介の方は「右ノ死人、左ノ横腹ニ刀ニテエグリ疵コレアリ、切リ口ヨリ臓腑六、七寸程イデヲリ申シ候。脇ノ下ニモ一寸程刀疵一ヵ所コレ有リ。」と記録されている。

これを見ると、北村嘉猷を迎えた三木貫朔の回顧談が、疵口の幅一寸(約3センチ)を2寸と記憶ちがいしていたことを除いて、いかに正確であったか立証できよう。

「殺害手段」は当夜の下手人である薩藩士たち、すなわち、つい先日まで同志であった面々の心情を最も雄弁に物語るものである。

それだけに個人的感情を避け、判断はつとめて冷静でなければならぬと考えた私は、古武道に精通する『図説日本武道辞典』の著者文学博士笹間良彦氏の感想を仰ぐことにした。

博士の指摘は極めて示唆に富み、今後の研究を進めるにあたって少なからず有益と思われるので、原文のまま紹介させていただこう。

「死体漂着の検死記録からですと、先ず不審に思われますのは、頸または咽喉部、あるいは心臓部についての疵の記載がないことで、腹部の刺疵で殺すというのは、苦痛甚だしくして時間がかかり、甚だ残酷と存じます。もっとも、脇の下の刺疵というのは、あるいは左脇の下で心臓を刺したのかもしれません。」

「左の横腹に《エグリ疵コレアリ》とありますが、《えぐる》ということは、複雑な腸管を多く切断することで、ヤクザ等が相手に致命傷を与える時に行う法ですから、これは残忍の方と言えます。普通武士は刺殺するのに《えぐる》ことは行わなかったでしょうが、合戦のおりには、相手の足許に飛びこんで股のつけ根をえぐって斃すということは聞いたことがあります。」

私が田中河内介父子に関心を持ち出した最初の動機というのが、実はこの「えぐり疵」の記述にほかならなかった。

元治元年生まれで幼少の頃大小を差したという祖父から、武士はえぐらぬと聞かされていたからである。

笹間博士は続けてこう語っている。

「殺害の位置ですが、お説の通り当時の船室は頭がつかえるほどですし、足かせをはめていたのですから立っていたとは思えません。

足かせをはめて座ることは苦痛ですから、恐らく足を投げ出していたと思われます。

足を投げ出していたのを、脇と後ろから押さえ、他のものが立てひざして刺したのだと思われます。

天井が低いから斬首できなかったことと、船が揺れるので、居合斬りができなかったのではないでしょうか」

「お説の通り」とあるのは、河内介父子の漂着状況について教えを請うた神戸商船大学の松木哲教授が、たまたま和船の構造について本邦随一の権威であり、当時、どのような大型船でも身をかがめなければならぬほど、天井が低かったと指摘したのをさしている。

ここで思い出すのは、三木貫朔の語った、「上に向けた刺し傷」ということばである。

恐らく2人がかりで両側から支えた河内介を、脇差しを両手で握った下手人が、立てひざの姿勢で下から力いっぱい突きあげたと想像して、そう誤りはないだろう。

河内介の最期に触れた山崎忠和の『文久物語』(明治34年刊)が、「左右より2人、前より1人、鼎足(ていそく)のごとく寄りて、三方より刺し殺したり」と述べているのは、多分この事実が誤って伝えられたものにちがいない。鼎足とは、かなえを支える3本の足の意味である。

しかし、何にも増して悲惨を極めたのは、左馬介の最期であった。

黙って死んでくれと哀顧する是枝万助に対し、激しく反論する左馬介。ついに思いあまって一刀を浴びせた是枝が、手をついて河内介に罪を乞(こ)う姿は、傑作『同志の人々』でもクライマックスともいうべき名場面だが、史実と少なからず距離があることは改めていうまでもない。

ただ作者の山本有三が想を練るにあたり、三島通庸未亡人和歌子から相当の材料を得ているという事実は、必ずしも虚構とのみかたづけられぬ一面を物語っている。

河内介父子殺害と直接かかわりのある柴山景綱、是枝万助兄弟が彼女の実兄であり、他の三士斬殺の指揮を執ったのが夫の三島通庸だったからである。

3人の兄弟をめぐる苦悩が、孫の三島章道によって小説『寺田屋騒動』(大正11年新潮社)として発表され、『同志の人々』執筆の動機となったことを知る人は意外に少ない。

いずれにせよ、「えぐり疵」を通して私たちには、激しく薩藩の不仁非道ぶりを罵倒する左馬介と、逆上した薩藩士との間に、すざまじいやりとりがあったこと、「目をむき、歯をくいしばり、無念の形相であった」秘密が、容易に察知できるのである。

私達研究者にとって何よりもありがたいのは、河内介父子の検死が、ほかならぬ医を本業とする年寄三木貫作によってなされたということである。

「右ノ死体、両人トモ、辰ノ刻時分(午前8時頃)ニ打チ上ガリ、改メ見申シ候処、イマダ血ノ色変ジコレ無ク、オヨソ丑ノ刻時分ニアヒ果テ候モノトアヒ見エ申シ候」

丑の刻とは午前2時頃である。

おかげで私たちは、父子の死亡時刻を、文久2年5月1日(太陽暦同月29日)の真夜中と推定することができるのである。

そればかりではなく検死書には、縛りあげた縄の種類から、かけ方、足かせの状態にいたるまで、細部にわたって記録されている。

河内介は船つなぎ縄で、左馬介の方は苧縄(おなわ)で、いずれも後ろ手に縛りあげられていた。

苧縄は江戸時代に捕縄として広く用いられたもので、麻の細引と考えてよい。細島の3士を縛りあげていたのもやはりこの縄である。

ところで父子の場合気になるのは、「縄ノ掛ケ方、番人ノアヒ掛ケ候トモアヒ見エズ男結ビ」にしてあったという記述である。

番人というのは、維新後警察官の旧称として用いられたことでもわかるように、本職の捕り方をさす語である。要するに玄人らしくないというのだ。

いっぽう、第1発見者である伊右衛門の口上書の方には「両人共素人ノ縛リ候縄トモアヒ見エ申サズ」とあり、この「玄人らしくない」という記述とは、一見矛盾しているようにみえる。

だが、よく読んでみると別におかしい内容ではない。

「首ヨリ掛ケ、後ロデ縄ヲネジ、両手ヲ縛ツタ」やり方が、見るからに素人ばなれのしたあざやかさでありながら、他方容易に解きにくい「男結び」にしてあったのは、玄人らしからず理解に苦しむというのである。つまり本職なら、解きやすさを考慮して縄をかけるはずだというのだ。

この「男結び」の謎を解くかぎが、次に出てくる「足かせ」の記録である。

「両人共オヨソ幅四寸、厚サ二寸五分ホドノ木ニテ足カセヲ入レ、オヨソ八寸余ノ釘ニテ右ノ木両方ヨリ縫ヒ留メニ致シ」という記事は、足かせの状況を語って余すところがない。

ただここで決して見逃すことのできないのは、「長さ8寸余の釘を使って《縫い留》にした」という事実である。

足かせは、手錠と同じように一時自由を拘束する刑具であり、着脱が可能であるはずだ。はずせるように正式にはかすがい留めであるのに、釘づけとは言語道断といってよい。

「男結び」といい「縫い留め」といい、薩藩側には河内介父子を解放する意図が全くなかったことは、これを見ても明白である。

神戸商船大学教授松木哲氏によると、河内介父子につけた足かせが逆に浮力を加え、漂着を助ける原因となったのだそうだ。何とも皮肉な話である。

惨鼻の極と思わせた足かせが、一転して天の配剤の妙を物語る証しとなった以上、今少し慎重に目を向ける必要がありそうだ。

検死書には「幅四寸、厚さ二寸五分」とあるだけで、かんじんの長さには触れていない。

ところが、さいわいなことに、5月16日、倉敷代官所から手附の長谷川仙助を迎えて正式に検死を受けた「御見分書」の方には、次のように明記されている。

「右ノ足ニ、長サ八寸、幅四寸、厚サ二寸五分ホドノ械(かせ)打チ、八寸釘ニテ留メ」であったというのである。

ここでいう「右」とは左右のそれではなく、「右の人物」の意味である。

帰宅後、別の方面から検死書の写しを入手した北村嘉猷が、これに関する疑問をただした際、三木貫朔は、「右足ではなく両足である」とはっきり回答している。

それにしても、足かせの長さ8寸(約30センチ)というのは、余りにも短かすぎるのではないだろうか。

古い図版などを見ると、1枚の板に2つの穴をうがち、それぞれ両足を通している様子がよく描かれていて、左右の間に適当なゆとりのあるのが普通である。

第1、そうでなければ、身動きどころか、排泄(はいせつ)さえできない。

いったいこの程度の木製品で、いかに海上とはいえ、浮力としてどれほどの効果が期待できるのであろうか。

あれこれ思い悩んでいるとき偶然目に触れたのが、田中家秘蔵の三木老人の回想談であった。

両人とも、5寸(約15センチ)角の松材で、長さ3尺(約1メートル)ばかりのものに穴をあけて両足を通し、両端を真ちゅう釘で釘づけにした足かせをかけていたというのである。

なるほど「3尺」ならよくわかる。「8寸」は、「8寸釘」につられておかした誤記ともとれるがいかがなものであろう。

当時、「ある余儀ない事情」で翁の手もとには検死関係の書類は残っておらず、恐らく記憶のままに30年前のあの朝の思い出を語ってくれたものと思う。

この日を待ち続けていた翁の感動は、これまで検死書にもれていた幾多の事実の存在することを私たちに教えてくれた。

その一つが「真ちゅう釘」である。

少し大げさだが、ショックといってもいいかもしれない。では「真ちゅう釘」の秘密とはいったい何であろうか。

「真ちゅう釘」と聞いて、とっさに浮かんだのは船舶用ではないかということだった。

海上では塩さびがいちばん怖い。だから昔は大砲から船具まで、何でも青銅か真ちゅうだったと、退役した老提督の昔話にあったのをおぼえていたからである。

河内介を縛った船つなぎ縄といい、真ちゅう釘といい、どうも船中でありあわせの材料で急造したように思われてならなかった。

それにしても「縫い留め」というのが気になる。

5寸釘なら珍しくもないが、8寸釘とは異様に長い。まさか飛び出した先端か折り曲げたのが縫い留めでもあるまい。

「足かせ」について『広辞苑』(岩波書店)は、「2枚の厚板に足首大の半円孔を穿(うが)ち、前後から合わせて罪人の足にはめて、自由を束縛する刑具」と説明している。

しかし、重ねておいて釘づけにするのならいざしらず、かなり幅のある二枚の板を横に並べて、端から端まで長い釘で打ちとおすなどということがいったい可能なのであろうか。

そこに思いもよらず、救いの神が現れた。

寺岡造船株式会社の社長寺岡義一氏がその人である。

兵庫県三原郡南淡町(淡路島)に本拠を擁する同社は、他に類のないすぐれた造船技術を持つ存在として世界の業界に知らぬものはない。

最新の技術を駆使し、優秀な鋼船を数多く建造した実績もさることながら、今は世界でも珍しい、大型木造船の設計建造の要求に応えうる貴重な会社として識者の注目を集めているからである。

かつて、わが国の海上交通、物資輸送の主役を務めた和式大型帆船、いわゆる千石船の姿は、模型を除いて今どこにも見られない。

帆船といえば洋式のものとのみ思いこんでいた私たちを驚かし、テレビの前に釘づけにしたのは、一昨年日本海の荒波を越えて北海道江差港に向かう復元された北前船「辰悦丸(しんえつまる)」の一枚帆の雄姿であった。

みず から復元した大型和船に、高田屋嘉兵衛の若き日の持ち船の名を冠したところに、郷土の先人に寄せる寺岡氏の並々ならぬ敬意のあとが偲ばれて、いかにもおくゆかしい。

「縫い留め」という語はどの辞書にも見あたらず、手を焼いた私は「縫い釘」の存在することに気がついた。

「和船建造の際、材木を縫い合わせる船釘。隠し釘の一種」という建築大辞典の解説に力を得て、早速この4月開館したばかりの神戸海洋博物館に駆けつけたが、実物見本どころか、いっこう要領を得ない。

和船の説明図には、確かに縫い釘が書きこまれている。しかしこれだけではどうにもならず、万策尽きた私は、寺岡造船所の思い浮かぶがままにダイヤルをまわしたのである。

未知の人間から、いきなり真ちゅう釘や縫い釘のことを尋ねられたのだから、電話口の寺岡社長夫人も、ずいぶんびっくりなさったにちがいない。

それにもかかわらず、懇切な応対をいただくことができたのは何ともありがたかった。

真ちゅう釘は現在でも上等な船で使われていること、縫い釘の方は、用途に応じてその都度鍛造されるから、恐らく市販のものはあるまいとのことであった。

ところが、その翌々日、思いもよらず寺岡社長から直接のお電話をいただいた。

説明不足の点もあるから、神戸で会ってもよいとの願ってもないうれしい内容である。

海外出張を前に、熱心に相手をしてくださったばかりか、数日後、検死書に基づいて忠実に復元された「足かせ」(写真参照)と大阪から日向細島に至る詳細な帆走コース入りの海図とを頂戴したときは、全く感激でことばもなかった。

そのような偉い人のためなら、力になりたいという氏の侠気に発したご好意に感謝しつつ、教示内容をまとめると次のようになる。

「縫い釘」を使用する際は、先ずあらかじめ特殊なノミで継ぎ合わせる用材と用材との間に、釘の通る道を作って置く。

縫い釘はやや湾曲しているから、それに合わせた穴をあけ、両者をピタリと一致させるには相当な熟練が必要だそうだ。

次に釘を指で押しこみ、完全に打ちこんでおいてから別に用意した栓(せん)でふたをすると、釘の跡はきれいに消えてしまうという寸法である。

もちろん、素人の手に負える仕事ではない。

ただ当時の船乗りは皆器用だったから、船に積んでいる補修用の五寸角の松材を二つ割りにし、これまた常備の道具を使えば「足かせ」の急造ぐらい、ごく容易であったと思われる。

では、いったいどうしてこんな念の入った留め方をしなければならなかったのか?。

「外せぬようにだろう」と寺岡氏は推定する。

それでは外すのは不可能かというと、道具さえあれば特にむずかしいことではないそうだ。

漁村である福田村には必ず船大工がいたに相違ない。その手を借りれば、難なく足かせは外せたであろうとのことである。

ここで一つ重要なことを付記しておく。

真ちゅうは、その硬くて脆(もろ)い性質上、「縫い釘」には決してならないそうである。

だから足かせに真ちゅう釘が用いられていたというのは、船につきものの真ちゅうが生んだ記憶のミスととるべきではないだろうか。どうしてこれほど足かせにこだわるのか?

一つは足かせにまつわる怪談の解明であり、いま一つは、最期の状況を何とかして確認したいと求めてやまないからである。

(付記)

田中河内介父子は、大坂乗船時、すでに縄をかけられ、足かせが施されていたことが、熊本藩の探索書で判明した。

復元された「足かせ」

小豆島では、「河内介が下駄を履かされていた」という話をよく耳にする。

足の裏に板をあて、そのまま釘づけにしたというのである。

釘の数に意味があるとか、生き返らぬよう特に急所を選んでいたという説もあった。

検死書のどこを見てもそれらしい記載はないから、誤伝であることは明らかである。

では、どうしてこのような伝承が生まれたのか?

これはあくまでも推理にすぎないから、お許しを願うとして一つの仮説をあげてみよう。

当時、島の隠語で「足かせ」をかけることを「下駄を履かせる」とよんでいたのではないだろうか。「足かせ」が消滅した後も隠語の方だけは生き残り、それに「釘留め」という言い伝えが結びついて、前述のような伝承が誕生したといってはいかがなものであろう。

長田幹彦(1887〜1964)という作家がいた。

一時、谷崎潤一郎と並び称されたこともあったが、後に大衆小説に転じ、晩年は心霊現象に深い関心を寄せ、その方面の著書も少なくない。

『霊界五十年』には、彼が目撃した河内介にまつわる怪談会の出来事が報告されており、小豆島の伝承と思い合わせて興味深いので、次に紹介することにしよう。

ぼくは、4年めに東京へ帰ってきた。その頃は時世のかげんで怪談会が実にさかんであった。『大法輪』に徳川夢声さんがかいていたあの話はそのなかのひとつである。

あの怪談会は京橋の画博堂という有名な画商の店の2階でやったのである。

あれにかいてあった人以外に、もっと洋画家や雑誌記者なんかも4・5人いた。ぼくも会員であったのでむろん列席したが、あんまり恐かったのでそれ以来ぷっつり会をやめてしまった。まことにいくじがないようだが、あの時は実さい恐くて、もう2度と再び怪談会なんかやる勇気はなかった。それほどにぞうッとしたものである。

名前は忘れたが、田中河内介の話をしたのは、27、8の青い顔をした、せのひょろ長い、結核患者みたいな青年だった。むろん飛び入りの臨時会員で、ぼくなぞは変な人が来たナぐらいで別にそう注意もしていなかった。しかし順番があたって怪談をはじめたときは、何遍かぎくりぎくりと吃(ども)って「この話は門外不出にしているんですが」とつぶやいて妙な顔をしていたのを、ぼくははっきり覚えている。

泉州堺の沖で田中河内介を船にのせて海中へ漕ぎ出し、その船中でだしぬけに彼を虐殺したのである。船板へ河内介を寝かして5寸釘で手足を打ちつける。そのありさまは眼をおおわしめるように残酷であった。釘を打ちつける度に河内介は息を呑んで苦悶してもだえる。

聞いているぼくらも皮膚から血がふき出るようでまったくいやだった。とたんに話していた青年は、

「うッうッ」

と唸(うな)っていきなりあおむけにばったり倒れた。変だなッと思っていると鉛(なまり)色をした顔をふりあげて何かぶつぶつうめいたようであったが、それっきり両手で胸をかきむしってしまった。きっと激しい感動で心臓まひでも起こしたのであろうと司会者もふるえあがって近所の医者をよんできてそのまま階下でみてもらうと、どうも工合か変だという。

ぼくらはそれだけしかみていないが、その晩、その青年は家へ帰ってそのまま落命したのだそうである。

その晩はとくに趣向をこらして恐いふんいきをこしらえるために盆灯籠を釣ったり、蓮の葉のうえに飯をもってくわしたりしたのでそれがなおそういう感じをつよめたらしい。

田中河内介惨殺の話はずっとあとになってぼくは木下博士から維新史の一節として聞かされたので、その当座は何もしらなかった。だからどうして殺されたのかよくわからなかったが、とにかく殺しの場面はまったくもの凄かった。たしかに河内介の亡魂が現われてきて、その青年に不思議な死を与えたとも解釈出来る。考えれば考えるほどいやな話であった。(長田幹彦『霊界五十年』昭和34年・大法輪閣刊)

事実とすれば身の毛もよだつ話であり、河内介と聞いただけでも人々が怖じ気づくのも当然である。

たかが怪談ではないか。まともに取りあげる方がどうかしていると一笑に付すひとは、前述の、河内介を不当に埋没させた2大理由として、薩藩に対する遠慮と並んで、「語ればよくないことがある」と恐れられた「怪談」の存在があったことを思い出してもらいたい。

後に話芸の達人徳川夢声がこの椿事(ちんじ)を素材にまとめあげた因縁話は怪談研究家の奥成達をして「いちばんおもしろく、興味ぶかい」と評させたほどの傑作であり、同時にタブーを決定的にしたことを考えると、われわれは決してこの怪談会を安易に見過ごすことはできないのである。

いったい長田の話はどこまで信頼できるのか?

怪談会の真相は果たしてどのようなものであったのだろうか。

異色の政治講談で有名な伊藤痴遊もやはりこの話に触れており、それによると大正3年(1914)7月、東京日本橋の画博堂で起こった出来事だという。

早速東京大学新聞研究所に出かけいって、当時の各紙を調べると、「万朝報」大正3年7月13日(月)号に、お化け画と怪談の会が昨夜京橋の画報堂で開かれた」と載っている。

記事はごく他愛のないものであった。

お化け画を掛けめぐらした会場の画報堂(画博堂の誤り)で、泉鏡花をはじめ文士、画家、俳優等が深更まで怪談にうち興じたというだけのことで、長田の語るような奇怪な話はどこにも出てこない。

取材後の出来事で間に合わなかったといえばそれまでだが、このようなことを見逃がすはずのない当時の万朝報が、それきり触れていないのも奇妙といえば奇妙である。

明治、大正、昭和とかけて新派を代表した名優喜多村緑郎(きたむらろくろう)の名を記憶するひとは、現在でも少なくないだろう。

彼もまた当夜の出席者の1人であった。

—その事があってからもう20年にもなりましょう。盆の13日、草市の夜でした。

話も種々出て、もうしまいぐちという時分、丁度私が聞き役にまわった時に私に話をしかけた人、年の頃45、6位ででもあったでしょうか、風采(ふうさい)も立派でしたが、すこぶる真面目な態度で、

「自分の父はもと大阪の天満で、蔵屋敷の留守居役を勤めていたのですが、文久の年のある時に、田中河内介父子が密かに逃れて来て、何とか匿(かくま)ってもらいたいという。父はとにもかくにも同情して、何とかしたいと種々公儀の都合など骨を折ってみてもどうにも都合がわるく、そのうち薩摩へ船で落ちのびるという一段になったのですが、それについては、藩の秘密、一家の秘密—」といって、口を切ったので私はもとより聴いていた人々もこれからが正念場と、じっと聞き耳を立てたのです。

ところが、その人は話のあとを続けるという風もなく、うつむいたままで、しばらく考えこんでいるので定めて感慨無量というわけなのだろう、など思っていましたが、やがてやっと顔をあげて話し出したのです。

「自分の父はもと……」—(『上方』昭和13年新年号)

5回、6回、10幾回と繰り返されるうちに、1人立ち、2人立ちして、だれもまわりにいなくなったその部屋で卒倒しているのを発見され、大騒ぎのすえ、家族に引き渡されたが、ついに死んでしまったというのである。

同席者でありながら前に紹介した長田の話とは、大きく食い違っており、どちらを信じていいかわからない。

ただ、国文学者の池田弥三郎が目撃者の1人である父親の直話として、とうとう本題に入らずじまいであったと語っていることや、文久2年3月、保護を求めて大阪に下った河内介父子に、薩藩の留守居松崎半左衛門が対応している史実からみても、どうも喜多村の方に軍配があがるようだ。

要するに長田の話は、記憶と伝説との混同が生んだ産物であり、完全な創作であることがこれでおわかりいただけたと思う。

喜多村は、晩年、問題の人物の青年説を否定し、万朝報の社員であったと明言している。

同紙が触れたがらなかったのも無理はない。

(付記)

怪談会に関する長田幹彦と喜多村緑郎とのいずれの回想が正しいのか。鋭意この問題の解明に取り組んできた私はついに、2人と同様この夜出席していた鈴木鼓村(音楽家)の記述によって真相を突きとめるのに成功した。

田中河内介の最期を語りかけようとして卒倒した立派な紳士とは、旧鹿児島藩の士族で、万朝報社営業部の石河某という人物であった。

その石河氏の前に発表したのが、新派俳優の石川幸三郎という青年で、巡業先でだまして棄て、自殺させた娘の怨霊につきまとわれたざんげ話をしており、長田は恐らく両者が同姓のところから、記憶に混乱が生じたのであろうと思われる。(『鼓村雑記』昭和19年、古賀書店刊)

ここで再び文久2年5月1日の、福田村の海岸にもどることにする。

太陽暦に換算して5月29日、昨夜から大荒れに荒れた北東の風も漸く衰えた初夏の浜辺では、続々と集まってきた村人たちが、年寄の三木貫作指示のもとに、てきぱきと行動していた。

庄屋の「浜三木」と並ぶ旧家、いわゆる「森三木」の当主というばかりではない。

地域切っての知識人であり、おまけに陽森堂の先生として平素その仁術を慕われていた彼の指図には、人々に無条件で受け入れさせる信頼感があった。

仮に庄屋が不在でなくても、やはり最も頼りになるのは、貫作をおいて他になかったであろう。

埋葬しやすいように、漂着地を前浜から遠干浜に故意に変えたことは、すでに述べた。

それでは、検死はどちらで行ったのであろう。

たっぷり海水を含んだ、重い足かせをつけたまま運ぶのは容易なことではない。それとも人目につかぬうちに、足かせのまま手早く移してしまったのであろうか?

とにかく、苦労して、縄をほどき、足かせをはずすと、帯をといて裸にし、疵(きず)を調べていく。所持品は何もなかった。

「あッ!字が書いてある」

若い方の死体が巻いていた、長さ7尺ばかりの白木綿の腹巻をといたとき、かたずをのんで手もとを見つめていただれかが叫んだ。

広げさせると、一応、目で読んだ後、貫作が読んで聞かせる。

「《田中河内介男(せがれ)左馬介、藤原の嘉猷(よしみち)》だナ。河内介というのは立派な官名だが、左馬介はそれにあやかってつけたものだろう。この《介》という字は、お旗本でなければ使えぬと聞いているが——」

「何でも昔、えらい殿さまが上方のお帰りに嵐で遭難して、ご家来衆と合わせて30余人の遺体があがったそうですが、これもそうでしょうか?」

「坂手村の魚泊に流れついた豊前小倉の領主、小笠原備中守さまのことだろう。宝永六年のことだから今から150年も前だ。あれは水死だった。これとはまるで違う」

「褌(ふんどし)のないのはなぜですか?」

「囚人護送の唐丸籠(とうまるかご)は、底に用便用の穴があいていて、褌をとられた囚人は、その穴のところに尻がくるようになっている。猿ぐつわ、足かせ両手縛りで入れられるからこの二人は丁度その扱いだ。おさむらいなら、死ぬよりつらい恥辱だろう」

「そんな極悪人とはどうも思えませんネ」

「身もとが知れぬよう内緒で殺したつもりだが、腹巻の中までは気がつかなかったのだろう。これにはきっとわけがありそうだ」

恐らくこんなやりとりがかわされたのであろう。

私は以前古書店で、文久2年に出た「麻疹(ましん)特効薬番付表」というのを見たことがある。

麻疹、つまり「はしか」は、コロリと並ぶ死亡率の高い病気として、今日では想像できぬほど一般に恐れられていた。

丸井平蔵の妻きのが、当時上方で猛威を振るっていたこの病気に感染、折悪しく彼女が出産にあたっていたため、夜を徹して三木貫作が、必死の努力を傾けていたことは、すでに述べたとおりである。

無事男児誕生に漕ぎつけると、休む間もなく、続いて飛びこんできた漂着死体検死のため、先頭に立って指揮を執らねばならなかったことも前回触れておいた。

麻疹患者は他にも大勢発生していたはずであり、医師と年寄を兼ねる貫作にとっては、文久2年の5月1日が、生涯忘れ得ぬ日となったのも思えば当然であったろう。

しかも、彼にはそれどころではない、留守中の庄屋に代って取り組まねばならぬ大役が待っていたのである。

倉敷代官所への報告の件であった。

瀬戸内の要衝小豆島は、元和元年(1615)以来幕府直轄領(天領)として扱われていたが、池田、土庄等西部6郷は、天保9年(1838)津山藩に編入され、それ以外の草加部、大部、福田の東部3郷は依然天領として残り、倉敷代官所の支配下に置かれていた。

全国約420万石の天領には、それぞれ代官(郡代)と呼ぶ幕臣が支配者として派遣され、その絶大な権威に対して隣接諸藩領の役人たちは、さながら腫れ物にさわるように戦々恐々たる思いであったという。

代官所で実務を執る手代は、領民の中から家柄や事務能力のすぐれたものが任命されており、もちろん幕臣ではなく、身分も足軽クラスでごく低いものであったが、代官の権力を背景としているため非常に恐れられていた。

彼等は給料も低く、身分も不安定なところから、ささいなことでも難癖をつけ公然と賄賂を要求する例も珍しくなかったといわれている。

代官所(陣屋)には、会所と称する庄屋の詰所があり、管内の租税の取り扱いやら、代官所からの布告や重要事件の伝達にあたっていた。

福 田村の庄屋三木権左衛門が、4月25日以来村を空けて、倉敷陣屋に御用と村用とを兼ねて出かけていたのも、それが理由に外ならなかったのである。

一応の検死が済むと、死体にむしろをかけさせ、交替で番をするように命じた後、貫作は庄屋の邸に年寄新蔵(31)百姓代又兵衛(39)の二人の村役人、それに発見者の伊右衛門(30)を集めて、今後の対策を立てることにした。

内容によっては、応答の予行演習まで必要としたという相手である。

無事に御見分を済ますには並々ならぬ準備をしておかなければならなかった。

「天領では喧嘩(けんか)をするな」

天領の領民を相手に紛争を起こすと、必ず代官所の役人が介入してきて、理非の別なくきまって先方が有利になるから損だという、今も各地に残るこのことばには、飛ぶ鳥も落とす代官所役人の権威がみごとに反映している。

倉敷まで海上10里余、往復に10数日を要した遠路を代官所に報告するのも大変だが、「御見分」のために出張して来る役人たちの接待がそれどころではなかった。

当時は検見(けみ・米の作柄調査)と称して、年に1、2度代官以下の管内巡視を受けるのが例であったが、その際代官であれば宿舎は本陣か脇本陣、手代でも中以上の旅館が当てられ沿道の町村はもとより、大名私領の方でさえ、歓心を買うために極めて丁重な態度で送迎したといわれている。

権威の高さとは逆に、代官以下甚だ微禄であったから、旅費が支給され、幕府の達しがあったにもかかわらず、進物が求められ、賄賂の横行は公然たる事実であった。任期中、一身代こしらえた話も珍しくなかった。

それにしても倉敷代官所の支配領60万石といえば大名としても大の部類に属するのに、いっぽう役所の人数は、江戸詰を除くとおよそ20人前後というから治める側もこれまた容易ならぬことであったろう。

さて、福田村の庄屋邸ではどのように話が進められていったのだろう?

御見分書に署名した順序からみて、庄屋権左衛門を筆頭に、年寄2名は、貫作が上位で新蔵と続き、それに百姓又兵衛というのが、村方三役の序列であった。

庄屋不在のこの席では、当然、貫作を中心に会議が運ばれたことは想像できるし、後年、田中河内介父子顕彰のために尽力した恩人であるだけに、ここでその人物について触れてみたいと思う。

三木貫作(維新後、貫朔)は文政10年(1827)12月3日に生まれ、大阪で多年医学を学んだ後、父の陽森堂を継いで郷里福田村で開業、大いに仁術を施した。

医師として功績のあった先人11名を紹介した『小豆郡誌』は、貫作が、医術のかたわら、官林払い下げによって学校を建築したことを始め、公共事業に奔走した生涯をたたえ、「実ニ善行者ト称スベシ」と絶賛している。

小豆島が良質の石材の産地として本邦随一であることは、豊臣秀吉の大阪築城の例を引くまでもないし、「5万分の1」として親しまれている陸地測量部地図の標石が、悉く本島産で占められている一事からも、その質の高さがうかがわれよう。

その中でも福田村産石材の上質ぶりは、明治天皇、昭憲皇太后の桃山御陵造営に際して選ばれたことでも証明されるし、軍事機密として知るものは少ないが、明治37年旅順口閉塞にあたり、広瀬中佐等が積載したのはすべて福田村から運んだ石であった。

明治17年皇居御造営用に選定され、同村石材の名声は決定的となったが、その陰には、献金その他私財を投じて奔走した貫作の努力のあったことを忘れてはなるまい。

後年三木貫作が田中綏秋(河内介養孫)に語ったところによると、倉敷代官所に報告する際、次の3点を改めたという。

(1) 届け出が遅れたので、5月1日の発見を1日ずらして

「5月2日」にした。

(2) 埋葬の便を考えて、漂着地点を前浜から「遠干浜」に改めた。

(3) 発見の経過は、事実と多少相違がある。

以上の3点の変更は、恐らく庄屋の屋敷で村役人たちが相談の結果決定したものであろう。

(1)(2)については既に述べたので、ここでは(3)の発見の経過をとりあげてみたいと思う。

文久2年(1862)5月1日早朝、昨夜から暴風の荒れ狂った浜の様子を知ろうとして、年寄三木貫作は、百姓伊右衛門を見まわりに出した。これは当時村の慣例になっていたのである。

その伊右衛門が、庄屋三木権左衛門の家から南へ下がった前浜で河内介父子の死体を発見、早速貫作に報告したというのが真相だったそうだ。

それが伊右衛門の口上書では、次のようになっている。

「当月二日朝、当村ノ内字遠干浜ト唱ヘ候フ場所ヘ異体ノ死体二人打チ揚ゲラレ候フ段訴ヘ上ゲ候フニツキ、今般御見分ノタメ御越シナサレ、始末御吟味ニ御座候。此ノ段見付人伊右衛門申シ上ゲ候。

私儀、高九升所持家内三人暮ラシ、農事ノ間、漁魚渡世マカリ在リ、当月朔日(ツイタチ)夕ベ七ツ時(午後四時)頃ヨリ東北ノ風吹キ出シ候フニツキ、早々漁網船ヨリ取リマトメ、船ツナギ留メ帰宅ノトコロ追ヒ追ヒ風イヤ増シ、烈シク物スゴク存ジヲリ、翌二日明ケ方、浜辺ニマカリイデ、右網、船共ソレゾレヨウヤク取リ入レ候フトコロ沖ノ方ヨリ異体ノモノ、高波ニ打チ揚ゲラレ、ヨウヤク見留メ打チ驚キ、村役場人ドモニ知ラセ申スベク存ジヲリ候フ折リカラ、年寄貫作儀、風波烈シキニツキ同ジク見マワリニマカリ越シ候フ間、取リアヘズ同人ヘ申シ聞カセ候フトコロ、早速新蔵方ヨリ相ヒ知ラセ同道ニテ、ナホマタマカリ越シ、相ヒ改メ候フトコロ、……」

これを読んで誰でも気がつくのは、あくまでも発見に「人為」の跡が加わっていない点で、どこまでも自然に運んでいるようにまとめられていることだ。

嵐のあった早朝、網や船を案じた漁民が、偶然高波に翻弄(ほんろう)されている異様なものを発見、これまた、偶然見まわりに来ていた年寄に報告、他の年寄にも連絡、そろって駆けつけたところ、実は死体であったというのである。

好んでアラさがしをする代官所の追及を避け第一発見者である伊右衛門をはじめ村の誰にも迷惑のかからぬよう、皆で考え出した苦心の案ともとれぬことはない。

「万一の場合全責任は自分がとるつもりであった」と語った貫作のことばには現在からは想像できぬ当時の彼が担わされた任務の重さと、悲壮な決意がにじみ出ているように感じられる。

正徳2年(1712)村人に代って命を捨てた湊九左衛門の生涯が多分浮かんだことだろう。

5月16日、御見分は無事に済んだ。

当時倉敷代官所の会所に滞在していた、福田村庄屋三木権左衛門(33)は、10日、村で、留守を守る貫作新蔵の両年寄から死体漂着の報告を受け取ると、早速手附(てつけ)の長谷川仙助を案内して島にもどって来た。

貫作の予想したとおりであった。

現在のように保管の設備があるわけではない。打ち揚げられて、すでに16日海岸でむしろを掛けただけの死体は、夏の暑熱に耐えられるはずがなく、無残な状態を呈していた。

御見分は形式的なものであった。

「五体腐爛、面体着服等ハ確(しか)ト相ヒ分ラヌ」死体を前に、発見時の検死書や見付人伊右衛門から提出された口上書を収めた長谷川手附は、次のように処置することを命じた。

「前記死骸両人共、追ツテ御沙汰御座候フマデ、最寄リ寺院ヘ仮リ埋メ致スベキ処、五体腐爛、処々虫生ジコレ有リ、寺院ヘ送リ方出来カネ候フ段、寺院ヘ申シ達シ、死骸ハ其ノ場所ヘソノママ仮リ埋メ致シ置クベク、且ツ、両人共年齢、格好、着服死体ノ様子、年月日等、巨細(こさい・詳細)に相ヒ認(したた)メ遠干(とおて)浜、並ビニ往還端共二ヵ所ヘ立テ札致シ置キ、尋ネ来タリ候フ者コレ有リ候ハバ、早速御訴ヘ申シ上ゲ、六ヵ月間相ヒ立チ、尋ネ来タル者コレ無ク候ハバ、札取リ除キ、其ノ段訴ヘタテマツルベキ」旨を「仰セ渡サルル」と記録にある。

型どおりの御見分が済むと、長谷川と同行してきた下役、小者たちのために、庄屋以下総出で、手厚く接待したことはいうまでもない。

ここで「手附」という余り聞き慣れぬ役職について説明しておこう。

幕府の直轄地、いわゆる天領が、郡代または代官と呼ばれる幕臣の支配下にあり、彼等が幕府の威光をかさに、絶大な権力を振ったことはよく知られている。

その郡代や代官を補佐する属吏が、手附、手代、書役(しょやく)等であった。

手附も手代も職務内容にはほとんど差がなかったようだが、身分や資格では格段の開きがある。

支配所の領民の中から事務能力及び家柄を買われて採用された手代に対し、手附は、郡代や代官の推薦で任命された堂々たる幕臣である。

後には大小も帯びていたが本来は野差し(のざし・長い脇差)1本の足軽クラスで、代官の前では丸腰にならねばならぬ手代と、代官の前でも小刀を帯びられる手附とでは、誰から見ても格式に画然たる相違があった。

書役は手代の跡継ぎで、事務見習いといったところである。

海上10里、往復10数日の遠路を、倉敷代官大竹左馬太郎の手附長谷川仙助がわざわざ出向いて来たことはこの前代未聞の怪事件を代官所が重視した証拠でもあろうが、反面、彼等にとって小豆島出張が、極めて愉快であったからとも解されぬこともない。

田中河内介という人物については全く心あたりが得られなかったが、小者にいたるまで周到に用意された進物を受け取ると、一行が上機嫌で引き上げていったことだけは確かである。

倉敷代官所手附長谷川仙助の一行を送り出すと、庄屋権左衛門をはじめ一同どのようにか、ほッとしたことであろう。

なかでも、いざという時は全責任を負うとまで覚悟を決めていた、年寄貫作の安堵(あんど)ぶりは、目に見えるようである。

「検死のためいったん裸にした死体に、再び着物を着せ、改めてむしろに包んで葬った」と、貫作は至極ことも無げに遺族に語っているが、現実はどうであったろう。

暑熱の中、腐爛した死体の処理である。

想像しただけでも、つくづく感謝せずにはいられない。

豊田小八郎の『田中河内介』には、「この時村人は河内介の墳墓の上に稚松1株を植え、爾後(じご)掃除や手入れを怠らず、相当畏敏(いけい)を加えていた」とあるが、実際は、貫作が庄屋の権左衛門と相談現在の墓標の原石にあたる自然石を置かせておいたことは、すでに述べたとおりである。

接待の諸経費は申すに及ばず、漂着事件が福田村に与えた負担は、物心共に決して軽いものではなかったはずだ。

それにもかかわらず、遺族が現われるまで、30十年間立派に墓を守り続け、更にその後も顕彰のため努力を 惜しまなかった三木貫作(朔)を中心とする村の人々、島の人たちの善意はどのように声を大にして讃えても足りぬものがあると、私は確信している。

最近耳にする「左馬介生存説」は、その意味でも、残念でならない。

作家として著名な田中澄江女史は、かねて河内介に深い関心を寄せており、その経過をまとめたものに、『ハマナデシコと妻たち』(1983年・講談社)副題「孤愁のひと田中河内介異聞」がある。

故郷但馬では、一部に彼の「仙石左京遺児」説が信じられており、「左馬介(瑳磨介)生存説」の主唱者も、これらの人々のようである。

田中女史の本から引用すると、

「花岡千春というひとの書かれた『維新秘話田中河内介父子』いう仮とじの1冊が卓上に出されていた。

まだ出版に至らず、原稿で150枚をこえていて、その2人の遺骸のくだりだけを見ても、その傷は致命傷ではない。武人が殺傷の目的でつけたのではあるまい。屍体は打ちあげられて検死までに10数日を要していて腐爛しているはずだから、1々着物や年齢のわかるはずがない。第1いかに親子でも同じ場所に、漂着するということがあり得るだろうか。この検案書が発見されたのは、父子の死後4年目である。果たして河内介父子の遺骸かどうかわからない。

—つまり瑳磨介は船から逃れて飾西(現姫路市)で生きたという説が本当らしくなってくるのです。

—これを助けたという漁師の話も残っておりますしね。

—瑳磨介は岡本玉五郎と名をかえて、飾西の石見家のノウ女と結婚したのです。(『ハマナデシコと妻たち』192頁)

漁船に助けられて小豆島にかくれ住んでいた瑳磨介と、巡礼で島を訪れた石見ノウ女が知り合って夫婦となり、その孫にあたるのが戦後21年にわたって兵庫県の姫路市長を勤めた故石見元秀氏だというのである。

源義経ジンギスカン説とか、西郷隆盛ロシア亡命説とかいうのが以前からあった。

愛するものを生かしておきたいのは人情の常であり特に相手が悲劇的な最期を遂げているほど、その思いが強いのも当然であろう。

17歳の美少年田中左馬介を、一の谷合戦で花の命を散らした平敦盛(たいらのあつもり)に譬えた人がいる。

山本有三の名作『同志の人々』の舞台上の左馬介は前髪姿も美しい若衆ぶりでひとしお観客の涙をそそる可憐な役どころである。

事実、彼が父や母親増栄(ますえ)譲りの秀麗な容貌を具えていたらしいことは、是枝万助発狂の理由に不憫(ふびん)で、その死を見るに忍びなかったことを挙げる伝承もあるくらいで、満更、虚構とは思われない。

だから死なせたくない気持ちはよくわかるし、それが個人的感想にとどまる限り、愛すべきメルヘン(おとぎばなし)の一つと考えればよいのである。

しかし、田中澄江女史が「左馬介生存説」をめぐって、次のようなことまで言い出すと、これは放っておけなくなる。

—もう20年近い昔、小豆島に行ったついでに、雲海寺の立派な墓をお詣りにゆき、雲海寺の御住職から田中河内介に関する説明書をいただいておどろいた—

ここで女史は、河内介の幼名賢次郎と令息賢二、瑳磨介(左馬介)と令嬢瑳知子の名の似通っているのに気づいてびっくりするのだが、問題はその次である。

—御住職に御遺族の方はいらっしゃるのですかとうかがうと、姫路市の市長をしておられるとのことであった—

(追悼録『愛郷のひと石見元秀』昭和61年)

近親の名についての感想はよいとしても、雲海寺の住職から、姫路市長が河内介の遺族だと聞かされたというのだから、今度はびっくりするのはこちらの番である。

田中家と雲海寺との関係は、明治25年孫の綏秋が初めて墓を発見して以来すでに96年、ほぼ1世紀に近い。

その間、歴代住職の故人に対する配慮ぶりは、大正8年の第一次転墓に際し、父子の位牌をまつり、末永く供養したいと申し出て皆を感激させた先々代山本諦道の態度にうかがわれるように、並々ならぬものがあったし、いっぽう田中家側も代々怠ることなく二人の菩提(ぼだい)を弔い、供養を続けてきたのである。

昭和36年5月1日先代住職山本歓璋師を中心に河内介父子百回忌慰霊と殺害下手人罪業消滅の法要が雲海寺において盛大に執り行われ、同時に、現在見られるごとく寺内に転墓が実現したのであった。

その際京都の田中家に緊密な連絡があり、当主の幸次郎氏に丁重な招待があったことは、現存する案内状が立派に裏づけてくれている。

その歓璋師が、遺族の所在を問われ、京都の田中家をさて置いて、女史に別人を教えるなどという、とんでもないことを、間違ってもするはずがあるだろうか。

念のため現住職の山本智璋師に話すと、「全くの初耳だ。そのような名前さえ今、聞いたばかりである。それでは、他人の墓を守っていたことになる。名誉毀損(きそん)で訴えたくなる」と憤慨するのは当たり前である。

唖然(あぜん)としたのは恐らく私一人ではあるまい。

行きとどいた掃除、絶えることのない香華。

河内介父子は、何という幸せものだろう!

雲海寺にお参りするごとに、私の胸にいつも浮かぶのはこの思いである。

それにつけても忘れてはならないのは、先代住職山本歓璋師の存在ではないだろうか。

昭和四17年、74歳の生涯を終えるまで、亡父諦道の遺志を継いだ歓璋師の念頭からは、1日として父子の墓の問題が離れたことはなかったであろう。

大正8年の第一次の転墓は、埋葬当初の墓が石材の搬出路から至近距離にあり、その塵埃(じんあい)を避けるためであったという。

戦後、第二次のそれは、巡礼のコースに組み入れてまで墓参を怠らぬ河内介の故郷但馬の人々からの熱い望みもあったろうが、やはり根底には、目のとどく寺内に置き、朝夕供養を欠かしたくないという師の悲願が潜んでいたのではないだろうか。

いずれにせよ、敗戦を機に「勤王の士」に対する評価が一変した時勢を熟知するだけに、私には、師を中心とする関係者の苦心が身にしみてわかるような気がするのである。

その師にとって、前述の田中女史の発言は、まさしく寃罪(えんざい)であり、このまま黙視しておくわけにはいかない。

16年前に亡くなった山本歓璋師に代わって、私は、当時の真相を徹底的に究明してみることにした。

「20年近い昔」というから、多分昭和40年代の初めの頃だろう。詳しいことは雲海寺の現住職智璋師のお母さんが覚えているかも知れない。

田中女史は、小豆島を舞台とした壷井栄の作品から取材するテレビの仕事で現地を訪問、途中、田中河内介の墓があるとタクシーの運転手に教えられ、徳川夢声の言葉を思い出して、寺に立ち寄ったのだそうである。

夢声の名は、女史を河内介に結びつけるうえで、極めて重要な役割を果たしているので、ぜひ記憶に留めておいてほしい。

「海の渚から、丘の中腹の雲海寺の石段までは、青々として稲田を抜けて一直線に道がつけられていて、私は、石段のすぐ上から少し右に折れ、枝を茂らせた大きな樟の根元に近い田中河内介と、その息子の墓の前に立って、一とき、茫然自失した。……

田中河内介と、その息子の遺骸は、あの海の面を漂い流れて来て、あの渚に打ちあげられ、まっすぐにあの道を通って、この石段を上って、この墓におさめられたのだと思う。」

ここで女史は、河内介父子と自分の子どもたちの名前が、余りにも近いことを知って驚くのである。

「庫裡にまわって、髪もひげも白くなっている老住職にたずねた。

—東京から田中河内介の墓に詣りに来たひとがほかにもあるでしょうか。

—池田弥三郎さんがちょっと前に見えました。慶応の先生の。

私は、東京からの参詣者として2人目だという。」(田中澄江『ハマナデシコと妻たち』29頁)

これでみるかぎり、女史は当時、父子の死体が小豆島に漂着したという以外何も知らず、左馬介が埋葬されていることにも、別に疑いを抱いていなかったのは明らかである。

田中澄江女史の文章を今少し続けてみよう。

「墓石は荒く削った花崗岩のような自然石で、縦長の長方形に刳(く)り、贈正四位田中河内介綏猷、右一男田中瑳磨介嘉猷と並べて、合霊の文字が彫られている。明治元年より五年さかのぼる文久2年、1862年の5月のはじめであった。老住職が子供の頃に父親から聞かされた話では、渚の遺骸はしばらくはそのまま菰(こも)をかぶせて打ち捨てられ、引取手もないままに、渚のすぐ上の道のほとりに埋められたが、道をひろげることになって、この場所に移されたとのことである。

倉敷へいっていた村の庄屋が、島にもどって検屍した時はすでに腐爛していたので、寺に運ぶこともできなかったが、父子とも総髪で、脇腹に大きな傷あとがあり、逃れられぬように分厚い板で、大きな足枷をくくりつけられていたという。

河内介は何を憎み、何を呪って、祟る霊となったのであろう。

墓石にむかって問いたい思いを胸に沈め、私は心ばかりの供養料をおさめて海に向う石段を下った。」

(『ハマナデシコと妻たち』29頁。)

どこを見ても、住職が「遺族は姫路市の市長をしている」と語ったなどという片鱗(へんりん)すら認められない。

田中河内介父子の墓

恐らくこの時点では、女史の河内介父子に関する知識といえば、精々死体が小豆島に漂着したという域を出なかったと思われる。

その女史がいったいどのようにして、左馬介生存説を信じこみ、雲海寺の先代住職を証人に仕立ててまで、元姫路市長石見元彦氏を子孫だと主張するように変化したのであろうか?

何でもその後講演会で姫路市を訪れた田中女史は、たまたまカトリック教会が、市の名物である城の真下、すなわち最も良い場所に建てられていることを知って大いに感激したらしい。

戦災都市姫路の復興計画は、すべて石見市長の立案によるものだと聞かされて以来、熱心なカトリック信者である女史はすっかり氏に傾倒していたようだ。

それだけに後日「石見市長子孫説」が存在することを耳にするや、喜んだ女史が1も2もなく飛びついたとしても、別に不思議ではあるまい。

証拠の一つとして女史は、石見氏の肖像写真が、河内介の肖像画(豊田小八郎著『田中河内介』所収)と酷似している点を挙げておられるが、これは最早私の判断の埒外(らちがい)にあるので何とも意見のいいようがない。

もし、女史のいわれるように、故石見氏が子孫であるのなら、氏はどうして生前一度も墓参りに島を訪れなかったのか?

なぜ雲海寺で多年の恩誼を謝し、盛大に追善法要を営まなかったのであろうか?

姫路と福田は対岸同様の至近距離にあるだけに、私にはその点がどうしても理解に苦しむしだいである。

もともと女史を河内介に結びつけた契機は、徳川夢声の因縁話であった。

従って『ハマナデシコと妻たち』には、血だらけの男が懐かしそうに顔を出していると霊能者にいわれた著者の回想を始め、怨念とか祟りという各種の因縁話が、随所に登場して来る。

河内介を不当に埋没させた主因の一つが、そうした怪談や因縁話であったことを思い出してもらいたい。

確かに河内介父子の最期は、他に類のないほど悲劇的であった。

しかし、念願とする維新の大業は達成され、丹精こめて養育した若宮は、明治天皇として世界に仰がれたのである。

それぞれ正四位、正五位と最高の贈位を受けて靖国神社に合祀された父子は、遺族を始め関係者、別して三木貫朔を中心とする小豆島の人々の手厚い供養のもとに今、楽園で思い残すことなく静かな眠りに就いているに違いない。

どうか心ない因縁話や僻説(へきせつ)で彼等の眠りを妨げることだけはやめて欲しい。

今、楽園で思い残すことなく……と、私は願わずにいられないのである。

—前編おわり—

楽園に眠る人々 続 田中河内介父子

河内介一党の最期

日向の細島港(現宮崎県日向市)は、江戸時代、九州東海岸随一の良港であり、薩藩をはじめとする南九州諸藩にとっては、参勤交代に際して欠かすことの出来ぬ交通上の要地であった。

これに目を着けた幕府は、いちはやく天領(直轄地)として細島を手中に収め、同港を日田代官の支配下に置いていた。

その目的が、西南各藩に対する監視があったことは言うまでもない。

文久2年(1862)五月四日の早朝—

細島の網元で庄八(36)という男が、湾内を見下す自分の持ち山で、翌5日端午の節句に神仏に供えるための、花柴や松、椿等を切っていると、突然、女の悲鳴が聞こえてきた。

声は足もとの、半島状に海に突き出た古島(こしま)の浜辺からであった。

いずれも漁師の女房たちで、やはり節句用の蛤や磯物を拾いに来ていたのであった。

日向の細島

駆けつけた庄八が、腰を抜かさんばかりにしている女たちの指さす方に目をやると、そこには縄つきのまま滅多切りにされたらしい、目をそむけるような無残な、若い三人の男の惨殺死体が横たわっていたのである。

庄八は女たちに番をさせ村に飛んで帰ると、村役人に報告をし、その足で直ちに代官所の出先機関である富高出張陣屋に走った。

気候とともに人情も温和、治安の行きとどいた陣屋のお膝元細島には、武士もおらず、また従来、刃傷沙汰も起きた例がなかったから、村を挙げて大騒ぎというところだが、事実はどうもそうではなかったらしい。

大正4年、89歳で世を去った黒木庄八翁が、後年新聞記者に語ったところでは、村民一同、皆息を潜め、生きた気もせず、家の中に閉じ籠ったままであったという。

実は下手人等が、直ぐ目の前にいたのである。

恐しい報せを聞いた瞬間、村人たちは、それが今細島に滞在している薩藩の武士たちの仕業に間違いないと、だれもが直感した。

前日の夕方、あちこちに船の先を向けて何やら船を着ける場所を物色した末、問題の古島に停泊した不審な薩船があったことや、事情を探ろうとして近づいた漁師が、立ちふさがった武士のために追い払われたことが、早くも村民の間に伝わっていたからである。

薩藩武士の一団は、深夜密かに細島港に上陸すると、村人に与えたショックも気づかぬげに、そのまま同藩の定宿に宿泊しており、その傍若無人ともいえる平然たる態度は、逆に恐怖心を一層かきたてずにはおかなかった。

もっとも、怖いもの見たさも人情である。こっそり家を抜け出すと、先を争うようにして現場の古島に駆けつけた村人たちは、その余りのむごたらしさに、下手人の非道ぶりを罵らなかったものはなかったと、庄八翁は語っている。

薩藩の連中が立ち去ったのは、5月5日の昼近くであった。

早朝鹿児島に向けて出発するはずの予定が大幅に狂ったのは、駕籠かきの人足が怖がって、容易に集まらなかったためである。

国元に護送される武士たちを押し込めるようにして駕籠に乗せ、それを大勢の足軽が厳重に取り囲んだ一行が、ようやく細島を離れるのを見定めると、早速御検死を求める使いの者が代官所の出張陣屋に飛んだという。

明治24、5年になって、旧庄屋河野正三郎の土蔵の中から発見された御検分書によると、3人は、随分残忍を極めた殺され方をしたらしい。

その中の一人、海賀宮門(かいが・くもん)と同郷の歴史家三浦末雄氏は、次のように語っている。

「検分書を見てよく判ることは、彼等は3人とも8ヵ所ないし9ヵ所の傷を受けているということである。このことは、大勢の人が寄ってたかって、なぶり殺しにしたものであろうと考えられるふしがある。しかも、両刀は取り上げられ手まできびしくいましめられていたのであるから、いわば無抵抗者だったのである。

それを一太刀ひと太刀浴びせかけてなますぎりにしているのであるから、無残とも何ともいいようがない。刀痕が多く背面にあることから考えても、よろめいているところを、後ろから、あるいはうつ伏せになって倒れているところを、追い討ちにしたもののように思われてならない。」

(『物語秋月史』亀陽文庫)

河内介父子が後ろ手に縛られたうえ、足かせをかけられ、更に下帯まで奪われるという、およそ武士道の片鱗さえうかがえぬ扱かいを受けて殺害されたことは前に述べた。

細島港における3人の最期も、それに劣らぬものであったことは、これで大体想像していただけたと思う。

検死を受けた3人の遺体のうち、1人は腹帯に記された「平生の心事あに他あらんや、赤心報国ただ四字のみ」の句に添えた「黒田の家臣海賀直求(かいが・なおもと)の名から、それだとわかったが、他の二名については、当時身元を知る手がかりは、まったく得られなかった。

彼等が寺田屋騒動後薩摩に送られることになった、田中河内介の一党で、甥(おい)の千葉郁太郎(19)と、河内介と兄弟の契りを結んだ中村主計(29)の両名であることが判名したのは、維新後も余程後である。

それにしても、事件の首謀者と見なされていた河内介がいかに憎まれていたにせよ、彼等5人に対する薩藩の処置は、どのような点から見ても、武士道の汚点として釈明の余地のない非道なものであったことは事実であろう。

まして、薩藩を信頼し、進んで鹿児島行きを望んだ海賀のような人物もまじっていたのだ。

何と非難されてもやむを得ぬのではないだろうか。

左から中村主計、海賀宮門、千葉郁太郎三士の墓

義人 黒木庄八翁

検死に当った代官所の役人の名が、小豆島では長谷川仙助、細島では長谷川孝平と同姓であるのも面白いが、その他にもいくつかの共通点がある。

どちらも幕府直轄地(天領)であるばかりでなく、遺族や縁者の現われるまで30年以上にわたって墓を守り続け、更にその後も生涯を殉難者の顕彰にささげた奇特な人物を有した点も完全に一致している。

おまけに三木貫作(36)は医者で村の年寄、一方の黒木庄八(36)は土地の素封家で網元と、この二人は年齢から境遇までそっくりである。

ただ小豆島と違って細島は、代官所陣屋のお膝元であるだけに、勤王の志士に対する取り締りが厳しく、更に薩藩の武士の往来が絶えぬため、住民は終始恐怖の記憶におびえねばならなかった。

このような状況下にありながら、遺体発見を仏縁と考えた黒木庄八は、黙々として一人不幸な三士の墓を守り通し、その善意は50年後の大正2年、初めて墓参を実現した遺族たちを感泣させずにはおかなかったのである。

千葉、中村、海賀三士の墓は、今も手入れが行き届き、香華の絶える時がない。

そこには翁の遺志を継いだ孫のひでとその一家の、比類なき誠意の跡が遺憾なく窺われるのである。

S家の人々

河内介父子の位牌を前に、供養に専念している家が、寺や子孫のほかにもう1軒ある。

Sさんの一家がそれである。今から丁度50年前、昭和14年の7月のことであった。

Sさんの兄で、当時小学校4年生になる男の子が、近所の川で水遊びをするうち、突然溺死するといういたましい事故に襲われた。

夫に先立たれ、今またただ一人のむすこを奪われて悲しみ のどん底に落ちた母親が、やがてひとの勧めるがままに、かねて噂に聞く行者を訪れると、水にもがく愛児に続いて姿を現わしたのは、田中河内介の亡霊であった。

実は、彼女には思い当るふしがあった。

亡くなった夫から、父とその弟が河内介父子を殺したこと、その怨念に祟られて、S家が不運続きであることをよく聞かされていたからである。

夫はまた殺害後発狂した叔父が、しばしば河内介の亡霊につきまとわれて錯乱する姿も少年時代に目撃していた。

「S家の仏壇に迎え入れ、朝夕の供養を絶やさぬならば、ゆるしてもやろう。」

河内介のことばに力を得た彼女は、直ちに有髪の尼として、生涯を愛児と田中河内介一族の供養にささげる決心をしたという。

私が河内介の子孫は健在であり、決して私怨に基づくものでなく、お互いに国のためと信じての行為であったと理解していることを告げると、心から安心したらしい。

母親の遺志を継いで、いつまでも父子の位牌を守っていきたいと伝えるSさんの声はいかにも明るいものであった。

私はS家が暗雲から解放され、明るい日々を迎えていることを知って、心から喜ぶとともに、犠牲者は必ずしも被害者側のみではなかったことも、改めて痛感させられたのであった。

哀悼碑について(1)

父子の命日5月1日が近づくと、哀悼碑の拓本の軸を床の間に掛け、その前で2人の冥福を祈るのが、わが家の例となっている。

石摺りは長年の夢がかなって京都の田中家から頂戴した由緒ある品だが、その碑文の見事さには、何時ものことながら、ただ嘆息するばかりである。

碑の上部には「贈正四位田中河内介君父子哀悼之碑」と篆書(てんしょ)で横に書かれている。筆を執ったのは河内介の旧主中山忠能(ただやす)の孫で、当時東宮侍従長をしていた侯爵中山孝麿である。

碑文に篆額は付き物で、取り立ててどうということもなさそうだが、河内介と中山家との関係が一般の君臣以上に深いものがあったことを思うと、当主の筆を得た彼は、どのようにか満足しているに違いない。

次に品川弥二郎の手に成る碑文を要約して紹介することにしよう。(原文は漢文で書かれているので、仮名まじりに改めてある。)

『天下ニ率先シテ大義ヲ首唱シ、西藩ヲ激励シテ皇運ヲ回(めぐ)ラサンコトヲ謀ル。志業中道ニシテ蹉跌(さてつ)シ、空(むな)シク虐殺ニ遭フ。田中君父子ノ如キ、豈(あ)ニ哀悼ニ堪(た)フ可ケンヤ』

漢文にすると僅か39字に過ぎないが、河内介の生涯と事跡を尽くして余すところがないであろう。

それにしても、「空遭虐殺」の4字の放つ悲痛さ——。

撰者品川の慟哭(どうこく)の声がそのまま伝わってくるようである。

型通りに彼等父子の閲歴を述べた後、次はいよいよ勤王運動の領袖として仰がれた彼の文久2年のめざましい活躍ぶりに移り、そして遂に寺田屋の悲劇に到達する。

『四月二十三日将(まさ)ニ一挙シテ京ニ入ラントス。三郎(島津久光)急ヲ聞キ、其ノ臣江夏、大山等ヲ遣ハシテ諭(さと)サシム。有馬(新七)等可(き)カズシテ、格闘殺傷ス。事不意ニ起コル。君(河内介)誘ハレテ列藩ノ士ト京ニ入リ、薩邸ニ至ルヤ皆拘禁ニ遭フ。君父子特ニ麑島(げいとう・鹿児島)ニ送ラル。五月朔日西下ス。此ノ夜暴風雨、船播磨海ヲ過グルコロ、人アリ君父子ヲ捕フ。手ヲ縛シ足ニ枷(かせ)シ、 殺(そうさつ・刺殺)シテ海ニ投ズ』

大胆と言うべきか、卒直と言うべきか、少しの矯飾をも加えず、赤裸々(せきらら)に「虐殺」の経過を叙述したその姿勢に、私たちはただ驚嘆するばかりである。

死を宣告された河内介が、神色自若として衿を開いて胸を明け、辞世の歌を吟じつつ、早く殺せと逆に迫った等という従来の説には全く目もくれず、ひたすら真実を追求してやまぬ品川弥二郎の気迫がそこに溢れているからである。

哀悼碑について(2)

碑文は更に続く。

福田の田中河内介父子の碑の拓本

「其ノ屍(しかばね)風浪ノ漂ハストコロトナリ、翌旦小豆島福田浜ニ著(ちゃく)ス。大庄屋三木権左衛門、年寄三木貫朔、鵜野新蔵、百姓代高木又兵衛等、コレヲ倉敷代官所ニ報ジ、臨検ヲ経テコレヲ遠干浜ニウズム。君時ニ年四十八、嘉猷(よしみち)十七。王政維新ノ後、朝廷勤王殉難ノ諸士ヲ追悼シ、遂ニ君ノ霊ヲ靖国神社ニ祀(まつ)リ、特ニ正四位ヲ贈ツテ、其ノ忠烈ヲ賞表スト云(い)フ。西村敬蔵ト林孚一(はやしふいち)、謀ツテタメニ碑ヲ建テント欲シ、果サズシテ歿ス。小豆郡長森遷(もりのぼる)、其ノ志ヲ継ギ、故老ト謀リ、ココニ碑ヲ植(た)テ、文ヲ余ニ請フ。乃(すなは)チ事ヲ序シ、繋(つな)グニ辞ヲ以テス」

「辞」というのは、文章の大要と筆者の感慨を韻文にまとめたもので、碑文の終りにはきまって付くものであるが、ついでに紹介することにしよう。

「逆浪、沙(砂)ニ上ツテ二屍ヲ留ム。風雨、暁ニ見ル血ノ淋漓(りんり)タルヲ。島人、状ヲ具シテ検使ヲ邀(むか)フ。残忍酷虐、誰ガ為(な)ストコロゾ。土ヲ覆ヒ年ヲ経テ人益々敬ス。河州ノ義烈ハ世ヲ挙ゲテ知ル。吾レ、君ノ為ニ逸事ヲ紀(記)セントスレバ、筆渋リ、神傷(いた)ミテ熱涙垂ル。精忠苦節、恨ミヲ呑ンデ死ス。即チ是レ王政中興ノ基。祀典(してん)方(まさ)ニ享(う)ク靖国ノ社。青山万古、一片ノ碑」

明治28年4月、従二位勲二等子爵品川弥二郎の撰文と記されているほか、衣笠豪谷(きぬがさごうこく)の筆に成ることが併せて刻されている。

その人物の事跡を、石に刻んで永遠に伝えようというのが、建碑者たちの本来の意図であることは言うまでもないであろう。

当然、名士に依頼して文章を作らせ、書は大家を選んで腕をふるわせる結果、いわゆる「名碑」と呼ばれて珍重されているものが世間には少なくない。

だが、依頼された名士が、果たしてどこまでかんじんの本人を理解して筆を執っているのであろうか。

「嗚呼忠臣楠子之墓」といえば、だれ一人知らぬもののない天下の名碑だが、明治の高士中根香亭は朱舜水の碑文に不穏当な箇所のあるのを指摘、水戸義公が事情不案内な外国人に任せず、どうして自身で筆を執らなかったのかと、心から惜しんでいるのはその一例である。

その点、この哀悼碑は、まったく違う。

平素、河内介の名が出るごとに、熱涙が必ず伴ったという品川である。

自ら勤王殉難者を祭る尊攘堂の落成式に、河内介の短冊を複製して配布したという品川である。

筆端、血を吹く概があっても、決して不思議ではあるまい。

河内介父子を語る際、彼等の悲惨な最期は、どうあっても避けることの出来ない事実である。

旧高鍋藩主で、学者としても名声の高かった秋月種樹(あきづきたねたつ)に依頼して完成した海賀宮門の碑文が、虐殺の事実を曲げて、決闘して死んだとあったため、遂に日の目を見ずに終った例もあり、それに比べて誰はばかることなく、堂々筆を進めた品川弥二郎の態度に、私たちは今更のように驚嘆せずにはいられない。

明治・大正にかけて、政官財、軍部と、わが国の各界に絶大な権力を発揮した伊藤、山県の二人が、いずれも品川同様松下村塾の出身者であることはよく知られている。

ただ、松陰の膝下にあった歳月では、品川は他の二人を遥かに抜いており、師弟の情も極めて濃密であった。

師の松陰からその「愚直さ」を愛されていた品川は正直な性格が祟(たた)って、当時全盛を誇っていた長州閥の主流には容れられず、晩年は家計にも苦しむほどであったとも伝えられている。

理想主義者であった松陰の情熱を継承する品川にとっては、どうやら維新後の世相は、心中あきたらぬものがあったらしい。

彼は事あるごとに、回天の喜びを見ずに世を去った、師の松陰や、高杉、久坂、それに河内介のような先輩のことを想起しては、感慨にふけっていたようである。

晩年京都に隠栖(いんせい)した品川が、これら諸先人の遺墨、遺品の類を集めた尊攘堂を建立、ひたすらその冥福を祈った動機は恐らくこれに基づいたものと想像される。

品川の名が今日人々に記憶されているとしたら、あの悪名高い明治25年の第2回総選挙に際し、反政府陣営に加えた選挙大干渉事件の責任者として、世論の非難の的となり、内務大臣の地位を追われた当人としてであるかも知れない。

元々、品川の内相起用の裏には、第1回の総選挙の結果、誕生した国会での、民間側による猛烈な政府攻撃に手を焼いた薩長の権力者が、清潔で野心がなく、国民的に人気者である彼に目をつけ、弾圧に当らせたといういきさつが潜んでいた。

従って干渉が失敗、選挙に敗北した政府側の責任者として詰め腹を切らされた品川に対し、当時少なからぬ同情の声があったことも事実である。

明治36年11月3日付の読売新聞は、「明治の人物一千人の一口評」という特別記事を掲載して、天長節(天皇誕生日)に祝意を表した。

歿後3年目の品川についてはこう評している。

『風紀大臣、国民協会副会頭、念仏庵主、苦談楼主尊攘堂建立者、而して人に与ふる書簡、常にやじの2字を書す。松陰先生の子弟多しと雖も、其の師承する所の幾分を服膺(ふくよう・順守)して忘れざるは、弥二を除きて幾人かある。——念仏の声も止みけり時鳥(ほととぎす)』

彼は確かに地下の松陰に恥ずるなき人物の一人であった。

哀悼碑について(3)

明治25年(1892)は、福田村の人々にとって、忘れられぬ年であった。

7月14日、30年目に思いもよらず田中河内介の養孫北村嘉猷(きたむらよしみち・後に田中綏秋と改む)を迎えて沸き返った村は、その感激のさめやらぬ同年10月、今度は、国民協会副会頭、前内務大臣子爵品川弥二郎を迎えることになったからである。

選挙干渉の責任を問われて内相の地位を去った品川は、政府寄りの政党国民協会を組織、薩閥の重鎮西郷従道を会頭にすえると、東京を中心に、2人はそれぞれ東西に分かれて、一大遊説運動を展開することになった。

小豆島を訪問した品川が郡長の森遷から、河内介父子の漂着の話を聞かされ、1も2もなく墓参りに踏み切ったのは言うまでもない。

現職こそ離れておれ、品川の声望は天下に響いていたし、案内の郡長や多数の随員、それに新聞記者を同行させた一行の賑(にぎ)やかさは北村検事の比ではなく、応対に当った三木但一郎村長はじめ村民一同を恐らく仰天させたに違いないだろう。

ただ何よりも幸いなのは、北村が三木貫朔老人に依頼しておいた父子の墓碑が、この時完成していたことであった。(もっとも一記者が同情したつもりで、〈今ハ墓銘モ定カナラズ〉と発表したため、驚いた北村が、急遽三木老人に照会するというエピソードもあったが)

哀悼碑の碑文作成をめぐる品川との交渉経過については、『小豆郡誌』の記述が最も要領を得ているので、次に紹介しよう。

「明治二十五年十月、子爵品川弥二郎、国民協会遊説ノタメ来郡、ソノ二十七日、福田村ニ到り、展墓ヲナス。墓前ニオイテ森遷ヨリ碑文ヲ嘱ス。子爵甘諾、帰京後資料ヲ蒐集シ、且ツ織田完之ヲシテ京都但馬本島等ノ実地ヲ踏査セシメ、同二十九年ニ至ツテ、其ノ文及ビ中山侯爵ノ篆額(てんがく)成ル。子爵展墓ノ際歌アリ。

播磨潟あらき波間にすてられし君が屍(かばね)の香ばしきかな(句読点を加え、表記一部変更)」

かつて大山元帥代筆騒ぎというのがあった。いかなる名士でも殺到する依頼を一々消化できるものではない。

まして頼まれたのが「漢文」であれば、作成に専門家を煩わすものとみて、先ず間違いはあるまい。

だが、この哀悼碑は違う。

専門家に命じて推敲(すいこう)はさせたであろうが、草稿は必ず彼自身が筆を執ったに相違ない。

あの有名な「宮さん宮さん——」の作詞者として元勲随一の文才を許されたことや、河内介に対する思い入れの深さを抜きにしても、哀悼碑が放つすさまじいまでの気魄は品川を除いては到底考えられぬからである。

実は香川県では、これに先立って、柴原和(かなう)知事の提唱で、河内介顕彰碑の計画が立てられ、すでに出来上がった草稿が、推敲を求めて、小豆島出身の漢学者中桐倹吉の手もとにまで回っていたのである。

中桐の話によると、内容に不都合があるとの理由で取りもどされ、そのうち柴原知事の退任で立ち消えになってしまったという。

その写しというものを見るかぎり、文品の高さにおいて両者の間に天地の差が感ぜられ、私はむしろその挫折したことを、心ひそかに喜ばずにはいられなかった。

林孚一と西村敬蔵

田中河内介を語る際、どうしても忘れることの出来ぬ人物に、林孚一と西村敬蔵の二人がある。

林孚一(はやしふいち)は、文化8年(1811)備前国(岡山県)児島郡に生まれ、後倉敷の豪商(薬種商)林家に養子として迎えられた。

節約、勤勉のかいあって家業は大いに繁昌したが、彼は当時倉敷に滞在していた森田節斎の勤王説に深く傾倒、勤王運動の志士たちに援助を与えるとともに、自らも京都に上って王事に奔走するにいたった。

維新後、倉敷県の役人に任ぜられた彼は、郡長に進み、明治25年(1892)82歳の生涯を閉じるまで、終始郷土の発展に尽くして寧日なかったと言われている。

明治25年7月、念願の墓参りを終えた田中綏秋(当時北村嘉猷)は、帰路倉敷に立ち寄り、林孚一を訪れて懇ろにあいさつをしている。

西村敬蔵の死によって実現こそしなかったが、不幸な河内介父子のため、この2人が、墓を建てようとして絶えず努力していたことを三木貫朔から聞かされ、改めて謝意を述べるための訪問であった。それは林翁の死に先立つ僅か2か月前のことであった。

河内介の孫にあたる田中綏秋に向かって、林孚一翁は、次のように語っている。

明治2・3年頃、福田村を訪れた翁は、同地に河内介父子が埋葬されていることを三木貫朔の口から聞かされた。

その後、京都で知人にその話をしたところ、生命の危険があり、絶対他言無用と忠告され、すでに身辺に不測の事態が迫っている恐れもあるから、帰路を変えるようにとまで警告されたという。

小豆島は、維新直後一時倉敷県に所属していたから、たまたま公用で出張した林翁が、三木老人から漂着の経過を聞かされても不思議はない。薬種商と漢方医であるから、恐らく両者は旧知の間柄であったろう。

ここで思い出すのは、大切な書類を心ならずも始末したと、三木貫朔翁が後年悔やんでいたという宮尾 子(みやおたずこ)さんの回想談である。

危険を避けるため検分書の写し等の文書を急ぎ処分するよう、ことによると何か指示があったのではないだろうか?。

林翁は続けてこのように語っている。

明治22年頃、岡山県収税庁西大寺分署長の堀遙(ほりはるか)を通じて彼の伯父で京都にいる西村敬蔵に、河内介父子の墓を建ててやりたいと相談を持ちかけたところ、早速金10円が資金として送られてきた。

西村敬蔵(1813〜1891)は、河内介の郷里但馬の出身で、京都で医を開業、義兄弟の約束を結び、河内介にとっては物心ともに最大の協力者であった人物である。

清河八郎をはじめ勤王の志士で、彼の庇護(ひご)を受け、難を逃れたものは枚挙にいとまがないと言われている。

非業の最期をとげ、埋葬の地さえ定かでない親友の死を心から悼んでいた西村敬蔵が、林翁の連絡に勇躍して応じたことは申すまでもない。しかも、その10円は、その頃手元不如意であった彼が、秘蔵する浦上玉堂の一幅を処分して調達した貴重な金額であったそうである。

「事ノ遂ゲザルウチニ、明治二十四年、敬蔵ノ死去ノ報知ヲ受ク。マコトニ残念極マリ、林翁ハ二昼夜憾泣シタリトゾ」と、田中綏秋は林翁との面会記に記している。

両翁の無念の思いが、まざまざと偲ばれる。

出現した御見分書

「三長サンはやはり殺されていたナ。かわいそうに——」

明治21年(1888)10月16日のことである。

この日、朝日新聞をのぞきこんだ京都の人々は、思わずそうつぶやいたに違いない。

26年前の文久2年4月、あの寺田屋騒動の後、ぷっつりと消息を絶った河内介父子が、同行した薩藩士の手で殺されたらしいという噂(うわさ)は、とうに市民の間に流れていた。

「田中河内介父子ノ死体漂着ノ事」と題した今朝の記事は、その噂が間違いなく真実であったことを裏づけるものであった。

「三長サン」——まげ、刀、身長と三拍子(さんびょうし)揃って目立つところからつけられた河内介の愛称——を記憶しているものは、まだ京都には珍しくなかった。

また5歳で母に先立たれた薄幸の子左馬介を覚えているものは、僅か17歳で悲惨な最期を遂げた彼の生涯に、改めて涙を流さずにはいられなかったであろう。

『春宵寂寞(せきばく)トシテ眠リ得難シ。風ハ花林ヲ払ツテ香露迷フ。深院(奥深い庭)沈々トシテ人去ルノ後。半輪ノ落月コノ窓ノ西』

『春夜』と題した左馬介のこの七言絶句には、幕末の志士によく見られる粗野な風が全く感ぜられない。

美人で聞こえた母親増栄ゆずりの、秀麗な容姿の持ち主であったという彼にふさわしい、いかにも典雅な貴公子を思わせる作品である。

それだけに、新聞の伝えるその無残な死は、知る知らぬを問わず、人々の涙をそそらずにはおかなかったろう。

新聞の解説によると、地元有志林孚一から建墓の相談を受けた西村敬蔵が、秘蔵の浦上玉堂の幅を処分してこしらえた、10円を送ったのに対し、証拠として先方から寄せられた御見分書を、品川の尊攘堂に寄贈、今回日の目を見ることになったというのだ。

それでは一体かんじんの林は、どうやってこの貴重な書類を入手出来たのか?

従来の伝承は、次のような興味あるエピソードを語っている。

『慶応2年4月に、長州勤皇派の奇兵隊の一派が、倉敷の代官所を襲撃した。恰(あたか)も幕府の征長が不利の際であった。この地の町民に林孚一という一人の志士があり、嘗て森田節斎、鈴木重胤等と交わり、勤皇の志甚だ厚き仁で、この騒乱の際、代官所で散乱する文書の中から、小豆島検死書類を拾得したのであった』

(豊田小八郎『田中河内介』)

慶応2年(1866)4月、奇兵隊の内紛が原因で、立石孫一郎が部下の浪士百名を率いて脱走、倉敷代官所を襲ったことは事実だが、長藩から諸藩に打ち取り自由の回状をまわされるほど無謀な行動であったから、たちまちあっけなく鎮定されてしまった。

その際、代官所の急を聞いて豪商の林、又はその配下が駆けつけることはありうるにしても、高石と同門の彼が、それ以上の態度に出るのは甚だ危険だったとして、見分書の拾得説に疑問を投げる研究者もいる。

第一、訪問した田中綏秋に対して三木貫朔も林も一言半句それらしいことに触れていないのである。

帰宅早々、田中は朝日新聞に見分書記事の収載号の複写を依頼しており、彼が林から嘗て同紙に掲載されたことを聞かされたのは、ほぼ確実であろう。

それから見て、小豆島に出張した林が、三木から見分書を提出した話を聞き、役所の書類から見つけ出し、ひそかにこれを保存しておいたという可能性も考えられるのではないだろうか?

原本がその後姿を消してしまったことには、次のような事情がある。品川歿後、尊攘堂は京都大学に移管され、河内介の用意した錦旗の断片は現在も保存されている。

しかし、御見分書の原本は失われており、当時上層部からの指示があったらしいと伝えられている。

もし林孚一の配慮がなければ、田中父子の悲劇は永遠に闇の中に葬り去られていたであろうことは、疑う余地がない。

私はここにも天の配剤の妙を見、改めて、林孚一の功績をたたえずにはいられぬのである。

哀悼碑成る

過ぎし嘉永(かえい)の

そのむかし

浦賀の砲声人々の

夢をさませし初めより

尊王攘夷の説をたて

諸国の義士をつどへつつ

島津の公をいただいて

大命伏見に待つうちに

早くも奸賊(かんぞく)

覚りけん

寺田屋門前騒がしく——

明治32年(1899)6月9日。

内海湾を隔てて、播磨灘を一望に収める福田村石切り山の中腹の辺りから、音楽に合わせた高らかな歌声が、この日突如として湧き起こった。藤井勝太の指揮する小豆島記念音楽団の演奏会だった。

待望の哀悼碑がついに完成、今その建碑式が開始されたところである。

河内介父子の死体が漂着した陰暦5月2日は、太陽暦の6月9日にあたっており、式典が本日と決定したのもそのためであった。

建碑式に先立って、遠干浜(とおてはま)の墓前では、神職4名、僧侶6名による祭事が、盛大に執り行われた。

吉原三郎知事(横田書記官代理)を筆頭に小林三郎郡長、長野警察署長、各町村長、各小学校長、在郷軍人から小学生にいたるまで無慮700余名が参列したというから、間違いなく小豆島挙げての大行事であったことは明らかである。

ちなみに明治24年当時福田村の人口が、男女合わせて1361人であるから、これだけ多数の来客を迎えたのは、恐らく村人にとっては前代未聞のことであり、多分応接にてんてこまいをさせられたのではないだろうか?

実は前日、島の故老たちが「まるで37年前のあの時のようだ」と語ったほどの強風に見舞われており、交通の不便と相まって果たして何人来てもらえるかと関係者を大いに不安がらせていたのである。

それだけに予想をはるかに上回る参列者の数は、遺族田中綏秋(やすとき)は言うに及ばず、森遷を総代とする三木但一郎、高木又郎、佐伯泰順、笠井兼吉、三木虎太郎等建碑発起人たちを感激させずにはおかなかった。

式場が墓前から哀悼碑前に移されると、人々は初めて目にする碑の素晴らしさ、風光の雄大さに思わず一瞬息をのんだ。

中山侯爵の篆額(てんがく)、品川子爵の碑文の見事さに加えて、話題を呼んだのは、詩書画三絶の人とたたえられた倉敷の文人衣笠豪谷の手跡であった。この大作は、彼がこの四月急逝したため、文字どおり絶筆となっていたからである。

そればかりではない。建碑の費用として宮内省から金100円を賜わったことは関係者にとってこの上ない光栄であり、石工にいたるまで、建設に完璧を期したであろうことは疑う余地がない。100円は総計費285円45銭の3分の1に当る大金であるが、与えた感動の大きさは、到底金銭では計れぬものがあったろう。

「貫朔さんに見せたかった!」

だれの口からもこのことばがついて出た。

三木貫朔が西村敬蔵、林孚一両人の遺志を受け継いで、建碑のため寝食を忘れて奔走したことは知らぬもののない事実だっただけに、翁が完成を目前にした昨31年7月、72歳の生涯を閉じたことを改めて惜しまぬものはなかった。

だが田中綏秋ほど今日の盛儀を感慨深く迎えたものはあるまい。

7年前、漂着地をついに発見して以来の彼の苦心と努力は、まことに余人の想像を絶するものがあったからである。

あとは子孫の継承あるのみだ。11歳になるむすこの綏稔(やすなり)を本日の式典に同行させたのも、そうした彼の決意の反映にほかならなかった。(綏稔は海軍技師としてカタパルトの発明、大型飛行艇の設計に不滅の功績を遺している。昭和22年歿)

碑の完成をその目で確かめた綏秋は、翌33年、48歳の若さで世を去ったが、その遺志が、綏稔、幸次郎、康雄と代々の当主によって立派に守られてきたことはいうまでもない。

終りに

今を去る90年前、哀悼碑は小豆島の人々の善意の結晶として建てられたものです。

先人及びその子孫である皆さまに感謝をこめて筆を執りました。長い間、ご協力いただいた小豆島新聞社長藤井豊氏に、衷心より御礼を申しあげます。

本稿を作成するにあたり、絶えずご協力を惜しまれなかった田中幸栄様(河内介直系の子孫)と貴重な教示を賜わった『天領と日向市』(昭和51年・ぎょうせい刊)の著者甲斐勝氏に心から感謝を申しあげます。

ご感想がいただけましたら幸甚と存じます。

田中河州父子死體小豆島漂着ノ報告書類

文久二歳戌五月二日大北東風ニテ大荒ノ節當村濱邊打揚候死人記録

(※正しくは一日)

一

年齢凡五十歳餘リニテ少シ白髪有之惣身痩タル方丈高ク惣髪ニテ凡二番生カトモ相分リ兼山伏ノ如ク頬髭三四寸程只腮ノ廻リ髭延有之着類縞縮緬ニテ紺淺黄ノ棒縞袷裏花色チヽブニテ袖ノ内紅ノツギ合ヲ着シ肌着襦袢唐毛綿類但シカ子キン木綿カト申樣ノ白無地ニテ袷帶紺博多ヲシメ居申候(但肌帶ナシ)

右ノ死人左ノ脇腹ニ一寸程刀疵右ノ腕ニモ少々切疵有之

一

年齢二拾二三ト相見随分肉太キ方惣髪ニテ山伏ノゴトク是ハ頬髭無御座 着類紺淺黄棒縞縮緬單物白襦袢下ニ唐更紗ニテ模樣ハ黄赤黒至而細キ唐花模樣筒袖襦袢着シ上着白地カスリノ浴衣ヲ着シ紺縞ノ博多帶ヲシメ紺足袋ヲハキ居候(但肌帶ナシ)

右ノ死人左ノ横腹ニ刀ニテエグリ疵在之右切口ヨリ臓腑六七寸程出居申候脇ノ下ニモ一寸程刀疵一ケ所有之

右ノ死體兩人共辰ノ刻時分ニ打上リ凡改見申候處未タ血ノ色變事無之凡丑ノ刻時分ニ相果候モノト相見ヱ申候右兩人共後手ニ縛在之候得共繩ノ掛方番人之相懸ケ候共相見ヱ不申男結ニ致シ首ヨリ掛ケ後ニテ繩ヲ子シ兩手ヲ縛リ在之右之足ニハ兩人共凡巾四寸厚サ二寸五分程ノ木ニテ足カセヲ入凡八寸餘ノ釘ニテ右ノ木兩方ヨリ縫留ニ致シ右縛リ繩老人之方凡船手之繩ト相見エ申候猶又若キ方ノ分八合苧程ノ細キ繩ニテ在之若キ方一人横腹切口少シ上ノ方白木綿凡七尺餘リニテ腹帶ヲ〆メ居申候ニ付右ノ帶解見申候處

田中河内介男左馬介藤原嘉猷ト書記在之且又右腹帶ノ少シ

下ノ方ニ白木綿ニテ細キタスキニ似タル一重廻ノクケ帶ヲ

〆メ在之

右兩人共腹中ニ水呑ミ候體更ニ無之樣見受申候尤モ水中ヨリ打上リ候儀ニ候得ハ粗々改見申候處記之

※部は波高く代官所へ報告が遅れたため「2日」と改めた。 (三木貫作談)

御見分書

一

死骸一人但年齢五拾歳位ニ相見エ候得共目窪鼻肉落面體確ト不相分月代延在之惣髪ノ如白髪打交リ頬髭腮之處長髭在之縮緬袷并白襦袢等着シ博多樣之帶ヲ〆メ候得共日數相立色模樣縞柄等ハ確ト不相分下帶無之左豁ニ一寸程切疵後一ケ所同二ノ腕ニ切疵一寸程後一ケ所有之右之足ニ長八寸巾四寸厚二寸五分程ノ械打八寸釘ニテ留船繋繩ニテ後手ニ縛リ有之外總身疵有之濱邊水際ヨリ凡十間餘ノ上ニ被打揚候體ニテ砂ノ上俛向ニ倒腐爛處々虫生シ有之候

一

同壱人但年齢二十歳位ニ相見ヱ候得共眼窪ミ鼻肉落チ面體確ト不相分髭無之惣髪之體ニテ縮緬單物并襦袢下ニ唐紗羅紗筒袖襦袢ヲ着博多體ノ帶ヲ〆メ有之候得共日數相立色合縞模樣等不相分下帶無之左脇下ニ一寸程ノ切疵跡一ケ所同脇腹ニ刀ニテヱクリ疵壱箇所右疵ヨリ臓腑出テ色黒ク赤茶色生子ノヤウニ有之右ノ足ニ前同断械打有之其外惣身疵所無之右腹疵ニ巻居候白木綿解改候處凡長壱丈程ニテ田中河内介男主馬介藤原嘉猷ト書記有之白木綿巾壱寸程ニ縫長サ三尺程ノ紐壱筋所々ニ血付有之兩手共細引ニテ後手ニ縛リ有之同所貮間程脇仰向ニ倒所ニ虫生シ罷在外処持品雑物無之

右ハ當村地内字遠干濱ト申所當月二日朝五ツ時頃異體ノ死骸流寄被打揚候ニ付其段御訴ヘ申上候處今般爲御見分被成御越私共一同爲御立曾御見分被成候處書面之通相違無之候仍テ一同印形差上申候以上

當御代官所 讃岐國小豆島福田村

百姓見付人 伊介(伊右衛門)

百姓代 又兵衞

年寄 新藏

同 貫作

庄屋 權左衞門

大竹左馬太郎樣御手附

長谷川仙助殿

前書死骸兩人共追テ御沙太御座候迄最寄寺院ヘ假埋可致處五體腐爛處々虫生シ有之寺院ヘ送方出來兼候間其段寺院ヘ申達死骸ハ其塲所ヘ其侭假埋可致置且兩人共歳齢格好着服死體ノ樣子年月日等巨細ニ相認遠干濱并往還端共二ケ所ヘ立札致シ置尋來候モノ有之候ハヾ早速御訴申上六ケ月間相立尋來候物無之候ハヾ札取除其段可訴上旨被仰渡ノ趣一同承知奉畏候依而添印形差上申候以上

右

權左衞門 貫作

新藏 又兵衞

伊右衞門

當御代官所讃岐國小豆島福田村

百姓見付人 伊右衞門(戌三十歳)

庄屋 權左衞門(戌三十三歳)

年寄 貫作(戌三十六歳)

同 新藏(戌三十一歳)

百姓代 又兵衞(戌三十九歳)

右申候

當月二日朝當村ノ内字遠干濱(※正しくは前浜)ト唱候塲所ヘ異體ノ死骸二人被打揚候段訴上候ニ付今般爲御見分被成御越始末御吟味ニ御座候此段見付人伊右衞門申上候私儀高九升所持家内三人暮農業ノ間漁業渡世罷在當月朔日夕七ツ時頃ヨリ東北風吹出シ候ニ付早々漁網船ヨリ取纒メ船繋留歸宅ノ處追々風雨彌増烈敷物スコク存居翌二日明方濱邊罷出右網船共夫々漸ク取入候處沖ノ方ヨリ異體ノモノ高波被打揚漸ク見留打驚キ村役塲人共ニ爲知可申存候折柄年寄貫作儀風波烈敷ニ付同見廻リニ罷越候間不取敢同人ヘ申聞候處早速新藏方ヨリ爲相知同道ニテ猶又罷越相改候處一人ハ年齢五十歳位ニ相見ヘ疲候方ニテ白髪ト打交リ月代相延總髪山伏姿之如ク丈高ク頬髭有之腮ノ處三四寸程髭延シ有之衣類ハ袷縞縮緬裏ハ花色絹袖裏ニ紅縫合有之襦袢ハ唐木綿金巾木綿ノ樣ニ相見エ候紺博多帶シメ下帶無之左豁ニ一寸程ガ刀疵壱ケ所有之口喰シバハリ罷在外總身疵所相見不申又壱人ノ方ハ歳齢廿二三歳位ニ相見肥太リ候方ニテ髭無御座惣髪ニテ山伏姿ノ如ク衣類ハ上ニ白地紺カスリノ浴衣下ニ紺淺黄竪縞縮緬單物白襦袢下ニ唐紗羅紗ニテ黄赤黒至テコマカキ唐花模樣筒袖襦袢ヲ着シ紺足袋ニ腹下帶御座ナク左脇ノ下ニ長一寸程ノ刀疵一ケ所同脇腹ニ刀ニテヱグリ候疵一ケ所右疵口ヨリ臓腑九七寸程出外總身疵所相見不申兩人共素人ノ縛リ候繩トモ相見不申且死體ノ樣子日數相立候樣ニモ相見不申右次第ニ付貫作ヨリ早速御訴申上今般御見分之處海上十里餘ノ渡海ニテ往返日數十日餘モ相後温氣之時節日増ニ腐爛相成別紙御見分書ノ通御分難被成御尋ニ付其節ノ次第具ニ申上候義ニテ右死骸ノ樣子何共難心得全他ノ仕業ニ無相違相見申候此上手掛リ御座候ハヾ早速村役塲人共ヨリ申上候樣可致候

一權左衞門新藏一同申上候新藏儀ハ死骸被打揚候節爲見廻技郷吉田ヘ罷出候處貫作ヨリ爲知候ニ付打驚キ早速遠干濱罷越貫作一同見改候義ニテ同人ヨリ申上候通他ノ仕業ニ相違無之候權左衞門儀ハ御用村用相兼去月二十五日頃當濱出立倉敷ヘ罷出テ御陣屋許ニ罷在候處當月十日貫作新藏方ヨリ前書大風雨ニテ變死人被打揚候段申越候ニ付御訴申上候今般御案内通歸村仕早速小前ノモノ其外最寄取糺方仕候處手掛無御座死骸ノ樣子日數相立五體腐爛御檢分書ノ通ニテ面體着服等ハ確ト不相分一同合點不行候得共更ニ心當無御座候見付人伊右衞門年寄貫作新藏百姓代又兵衞一同申上候通他之仕業ニ相違無御座猶又糺方仕候處右ニ付外怪敷義曾而無御座候此上ハ貫作又兵衞ヨリ申上候通權左衞門新藏一同申合伊右衞門共ニ心付遂穿鑿怪敷義ハ勿論手掛心當リ等御座候ハヾ早速御訴可申上候右御吟味ニ付一同相違不申上候以上

戌五月六日

右

伊右衞門 又兵衞

新藏 貫作

權左衞門

大竹左馬太郎樣御手附

長谷川仙助殿

「田中河内介父子哀悼の碑建設始末」 森 遷著より

※発見地埋葬の指示あるを恐れ、墓地に近い「遠干浜」に運ばせた。

(三木貫作談)

森 遷(のぼる)先生の御霊前に

この度私は御地法人会の皆さまのお招きにより、田中河内介父子の事跡につきお話をさせていただくためこちらにまいりました。法人会は嘗て小豆島の振興のため全生涯を傾けられた森遷先生のご遺志を、今日に生かされる最高の組織と拝察、喜んで参上いたした次第でございます。

今朝銀波浦のすばらしい景観を思う存分満喫しつつ、明治天皇が5年、23年の2度にわたって同じ風景を楽しまれたことを思い出しました。

森先生は薩閥の全盛の時代、敢然として悲劇の志士河内介父子のため碑を建て墓を守り、小豆島人のヒューマニズムを天下に伝えた不朽の功績の持ち主でございます。

神々は日本誕生に当り小豆島を最後にのこしたと伝えられます。すなわち最愛の末っ子であり、神の恩寵の最も濃やかであったことが想像されます。

森先生の愛児洽蔵様が、日本の美「雪・月・花」を讃えた『国民性十論』の著者芳賀矢一博士の愛弟子であられたこと、その死を悼んでジャパンタイムスをはじめ内外の新聞がとりあげたこともゆえなしとしません。

法人会の皆さまは今、森先生のお心を継承、「麗しの小豆島、神々の愛児の末裔」として立ち上がろうとなさっております。

桃山御陵は小豆島の石によって築かれました。

明治天皇とその方に最も慕われた人物が、同じ島の石のもとに永遠の眠りについておられることを思いますにつけ、感慨無量でございます。

70年前の今月森先生逝世と時を同じうして生をうけた人間として、深い思いの中にこの文をまとめさせていただきました。

平成7年5月

田中 稔

森 遷先生の御霊前にて

森 遷(もりのぼる)(1851—1925)

嘉永四年(1851)正月19日、内海町上村、大橋助市郎の3男に生れ、幼にして西村阿弥陀寺に入る、明治元年18歳のとき片城極楽寺の住職となる。24歳のとき土庄町小江、森亀齢治の養子となり、明治11年小豆郡書記、翌年12月小豆郡長に抜てきさる、時に30歳。18年間小豆郡政に多大の功績を残され明治30年6月辞職した。神懸山保勝会長、小豆島素麺同業組合長、小豆郡誌委員長などをつとめ、特に明治維新の勤王の志士田中河内介父子の哀悼碑の発起人となり建立し、また、遭難50年祭の主唱者となる。明治、大正時代の先覚者でその全国的な有名人伊藤博文との交流は特筆すべきものである。

森 遷先生の肖像画

三木 貫作(みきかんさく)(1827—1898)

文政10年12月3日生る。大阪で医学を研鑽し、業成りて郷里福田に帰り、医院を開業し仁術を施す。明治維新後貫作を貫朔に改名、常に公共事業に力をいれ官林の払下げをうけ小学校の建設、明治5年福田村副戸長、医務調査係、戸長、勧業世話係、郡医学務委員をつとめ、特に勤王家田中河内介父子の建碑に努力され善行者として讃えられた。書画、俳諧、茶華道、音曲など多趣味であった。また明治28年「金ヶ崎湊の荒浪」は2代目嵐離当(苗羽炭山亀次)著の巻末に福田陽森堂三木(貫朔)のすすめにより執筆したとある。

なおこの肖像画は倉敷市在住の三木貫朔の曽孫宮尾靏子医師(81)が愛蔵されていたものである。

三木貫作先生の肖像画

あとがき 小豆島の皆さんへ

維新早々のことだそうです。

王政復古の喜びに沸く宮中祝宴の席で、突然、天皇が、田中河内介はどうなったのかとおたずねになったので、満座静まりかえってだれ一人、口を開くものがいなかったといいます。薩藩の威光を恐れたからにほかなりません。

ついにたまりかねた元同志で、岡藩出身の小河一敏(おごうかずとし)が、河内介父子は、文久2年の寺田屋騒動の後、薩摩へ送られる途中殺されたこと、命じたのは、そこにいる大久保(利通)と聞いていると申しあげると、天皇は深い悲しみに沈まれ、この席に河内介がいれば、どんなに愉快だったろうとおっしゃったそうです。

その後も、天皇はしばしば河内介の名を口にされ、生涯、彼のことを懐かしんでおられたと、侍従たちの回想談にもあります。

では、どうして、天皇はそれほどまでに河内介を慕われたのでしょうか。

明治天皇は、ペリー来航の前年、嘉永5年(1852)9月22日、生母慶子の実家、権大納言中山忠能の屋敷でお生まれになりました。この日は太陽暦で11月3日に当ります。

若宮(祐宮)は、安政3年(1856)宮中にお移りになるまで、実に5年の間、幼少期を、祖父の中山邸でお過ごしになられましたが、この異例ともいうべき長期滞在のかげには、今日では考えられぬ、宮中の特殊な事情がありました。それは乳幼児の驚くべき死亡率の高さです。

父孝明天皇には6人の子供がありながら、育ったのは明治天皇ただ1人ですし、祖父仁孝天皇にいたっては、15人の皇子皇女のうち、成人したのはわずか3人で、他は皆3歳未満で亡くなっております。しかもこの祐宮は、病弱で、何度となく死にかけたほどでした。

「必ず、お育てしてみせる」、こう誓った河内介は、文字どおり寝食を忘れ、精魂をこめて若宮の御養育に専念しました。

3つ子の魂といいます。孝経を子守り歌がわりに口ずさみつつ、未来の天子の心得を説いて聞かせた「河内介じい」の背中の思い出を、どうして天皇が忘れることができるでしょう。

5年後、無事、祐宮を宮中にお帰しした河内介は、今度は尊王討幕の実践に向って突入していきます。将来天子となるかわいい若宮のために、新しい理想の日本を用意してさしあげねばならぬ、と決心したからです。

勤王の志士といわれた人物は少なくないが、その中で最も純粋であったのは、田中河内介であったと、文壇の大御所菊池寛は指摘しています。

菊池のことばに疑問を持つ人は、次の3首の河内介の歌を御覧ください。最初の2首は「御降誕御用を蒙りし時、詠みて奉りける」歌ですし、後の1首は、当時天下の志士を奮起させずにおかなかったという。「愛国百人一首」にも収められた彼の代表作です。

吾が君とわが大皇のためなれば

骨を粉にしてなにいとふべき

骨を粉にくだきてのみか命さへ

かねてぞ君に委ねつる身は

大皇の御旗のもとに死してこそ

ひとと生まれしかひはありけれ

「愛するものへの献身」——、彼の生涯を貫いて変らなかったのは、この1事でした。

最期こそ悲劇的でしたが、彼の願望は見事に報いられました。新日本の誕生と、世界的英主と称えられた明治天皇の出現です。

よく河内介にまつわる怨念話のたぐいを耳にしますが、これほど見当ちがいな話はありません。最高の正四位を贈られたうえ靖国神社に祀られ、苦心してお育てした若宮は、世にもまれな英君と仰がれているのです。こんな幸せな人間が他にあるでしょうか。

それよりも、家族、友人、恋人、そのいずれを問わず、「愛」について悩む人は、ぜひ河内介父子の墓前に額ずいてください。「献身の愛」の存在を身をもって実証してみせた彼等です、必ずや適切な助言を与えてくれること間違いなしです。100年前の皆さんの祖先が「足かせ大明神」として信じて疑わなかった、その霊験を、今再び想起されてはいかがでしょうか。

私は、生涯を田中河内介父子の供養にささげた三木貫朔老人や、全島をあげての顕彰運動の先頭に立った森遷郡長等の熱意に心から感謝せずにいられません。

また、父子の供養を怠らなかった雲海寺の歴代ご住職と、地区の皆さんのご好意も忘れられないところです。

加えて近年、片山鹿之助氏を会長とする小豆島法人会の諸氏が、父子を世に出すため、率先して奔走しておられる姿を拝見するのは、何とも心強い限りです。

このたび、かつて小豆島新聞に発表した私の研究が1冊にまとめられて、世に出していただくことになりました。思えばほぼ10年前、まったく未知の私のために貴重な紙面を割いてくださって以来、今日にいたるまで寄せられた同紙社長藤井豊氏の変らぬ友情に、ただ感激あるのみです。またそのかげに、故森郡長の一族であられる島嘉孝氏から印刷造本の万端にわたってのご尽力があったと伺い、これまた感慨ひとしおでした。

皆さまのお骨折りに対して、改めて厚く御礼申し上げます。

最後に私の悲願を一つ——。

それは文久2年4月28日、大坂港で別れたままの河内介の同志5人を、再会させてあげたいということです。

父子より一足先に出帆した、千葉郁太郎、中村主計、海賀宮門の3人は、5月5日、日向細島港(宮崎県日向市)で縄つきのまま斬殺されました。手を下したのは、三島通庸、西郷従道、大山巌等薩人の一行です。

同地の網元黒木庄八は非業の最期をとげた三士に深く同情、大正4年89歳で没するまで供養を続け、その精神は孫のひで夫婦に伝えられ、現在は曽孫にあたる弘茂氏(フェリーライン九州社・常務取締役)一家によって、庄八翁在世時以上に手厚く守られております。

これに感動した日向市当局も、史蹟の説明板、道路標識その他を整備、観光地図に組み入れる等して、大いに同市訪問客の啓発に努力しており、その効果は著しいものがあると聞いています。

もし5人の合同供養が実現したなら、明治維新の悲劇の舞台は一転してヒューマニズムの勝利の地となり、小豆島と細島とがその証しとして時代の脚光を浴びるに違いない、そう念願するのは、ひとり私ばかりではないでしょう。

(完)

現在の福田港

このページは、1997年5月1日発行の

田中稔 著「田中河内介父子」の内容を

原文のまま掲載しております。